こどもの急性中耳炎について

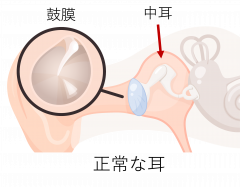

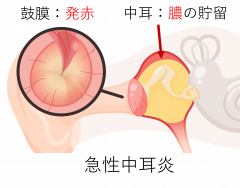

中耳炎とは、鼓膜(こまく:耳の奥にある膜)より奥の中耳に炎症が起こる病気です。特に乳幼児や小児で頻度が高く、3歳までに約50~70%のお子さんが少なくとも一度は急性中耳炎を経験するともいわれます。中耳炎にはいくつか種類がありますが、典型的には風邪に伴って発症する急性中耳炎と、中耳に液体がたまる滲出性(しんしゅつせい)中耳炎が小児でよく見られます。また、急性中耳炎を繰り返して鼓膜に穴が開いた状態が続く慢性中耳炎や、慢性中耳炎が進行して発生する真珠腫性(しんじゅしゅ)中耳炎などもあります。中耳炎は子どもに非常に多い病気ですが、重症化すると一時的または永続的な難聴につながったり、手術が必要な状態になることもあるため油断できません。

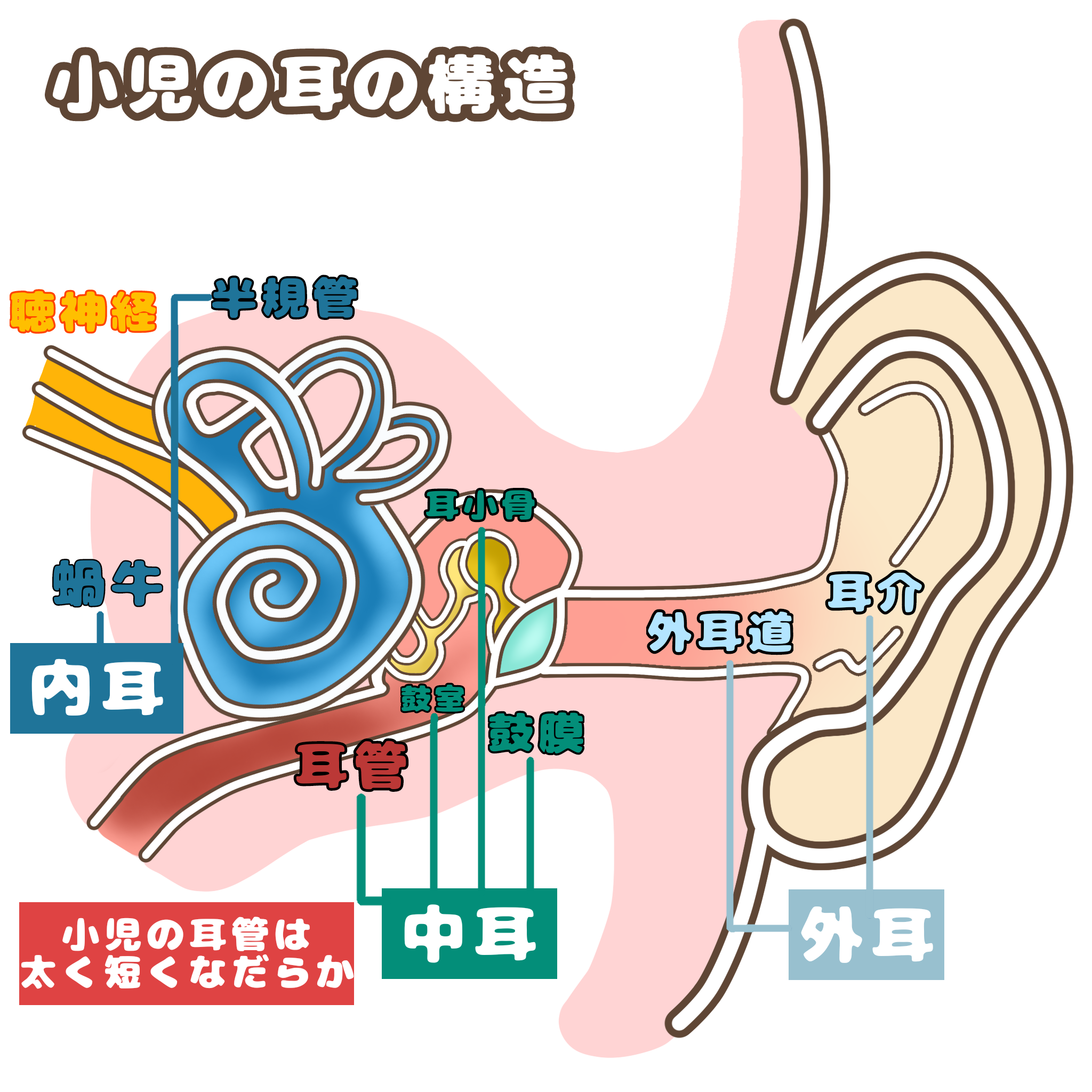

専門用語の解説: 中耳炎が起こる「中耳」は、鼓膜のすぐ内側にある空間で、耳小骨という小さな骨があり音を内耳に伝える役割をします。この中耳は耳管(じかん)と呼ばれる細い管で鼻の奥(上咽頭)につながっています。耳管は通常閉じていますが、飲み込む動作などで開いて中耳の換気や液体排出を行います。小児では耳管の形状が大人より太く短く、水平に近いため、鼻や喉の細菌が中耳に侵入しやすく中耳炎を起こしやすいのです。一方、外耳炎(いわゆる水泳後に起こる「耳の炎症」)は耳の穴(外耳道)の感染であり、中耳炎とは原因も部位も異なります。お風呂やプールの水が入っても鼓膜があるため通常中耳には達せず、中耳炎の直接の原因にはなりません。

中耳炎の原因とリスク要因

中耳炎の主な原因

中耳炎の多くは風邪(ウイルス感染)をきっかけに発症し、その二次感染として細菌が中耳で増殖して起こります。風邪をひいて鼻や喉にウイルス・細菌が増えると、耳管を逆流して鼻水や細菌が中耳に達し炎症を起こすのです。中耳は鼓膜で外耳と隔てられているため、プールの水など外から水が入ることは原因になりません。典型的な原因菌には肺炎球菌(はいえんきゅうきん)やインフルエンザ菌(かぜの細菌の一種)などがあり、これらに対する抗菌薬治療やワクチン予防が重要です(後述)。

子どもが中耳炎になりやすい理由

その原因は大きく3つに分けられます。

①お子さん自身の要因

- 特に3歳までは細菌に対する抵抗力が低いため

- 耳管(耳と鼻をつなぐ管)が十分に発達していないので、鼻で増殖した菌が、耳の中(中耳)に入りやすいため

- 鼻をすすったり、両方の鼻をつまんで鼻をかむ癖があることが多い

②細菌の要因

抗生剤が効きにくい菌が増加してきているため

③環境要因

- 集団保育。抗生剤の効きにくい菌が潜在的に保育園や幼稚園で蔓延している。

- 抗生剤がしっかり飲めない(昼は集団保育なので飲ませることができない)

- 授乳の時にお子さんの頭を低くすると中耳炎になりやすい

- 同居する家族の喫煙

その他のリスク因子

-

受動喫煙(たばこの煙): タバコの煙に含まれる有害物質は子どもの耳管や気道に炎症を起こし、中耳炎のリスクを高めます。例えば親が喫煙する子どもは中耳炎(特に滲出性中耳炎)になるリスクが平均40%も高いとのデータがあります。家庭内では絶対に喫煙しないようにしましょう。

-

おしゃぶりの長期使用: 乳幼児が長時間おしゃぶりをしていると、吸う動作で耳管に陰圧(吸い込む力)がかかり、中耳に液がたまりやすいとの報告があります。実際、おしゃぶりを頻繁に使う子は中耳炎の発症率が高いとの研究結果もあり、6か月以降は徐々に使用を減らし、遅くとも10か月~1歳ごろまでにやめることが推奨されています。

-

授乳方法: 哺乳瓶で寝かせ飲みをさせる(仰向けの姿勢でミルクを与える)とミルクが耳管に流れ込み中耳炎を起こすリスクがあります。一方、母乳育児は赤ちゃんの体勢的にも母乳の性質的にも中耳炎のリスクを下げるとされています。母乳には細菌の増殖を抑える成分が含まれ、授乳中はミルクが喉に貯まりにくいためです。可能であれば授乳は母乳を検討し、哺乳瓶の場合も寝かせたままではなく抱いてあげるようにしましょう(授乳後はしっかりゲップをさせ、耳管へのミルク逆流を防ぎます)。

-

アレルギー性鼻炎: ハウスダストやダニ、花粉などによる鼻炎も中耳炎の誘因となります。鼻粘膜の慢性的な炎症で耳管機能が低下し、中耳に液がたまりやすくなるためです。小児がアレルギー性鼻炎を持つ場合は、室内清掃や空気清浄機の活用で環境を清潔に保ちましょう。必要に応じて耳鼻科でアレルギー治療を受けることも再発予防に有効です。

-

その他: 遺伝的な要因や、保育園など多数の子どもが集まる環境、冬季(風邪が流行しやすい季節)なども中耳炎の発症に関係します。また、扁桃肥大やアデノイド(鼻の奥にあるリンパ組織)の肥大があると耳管の通気が悪くなり、中耳炎・滲出性中耳炎を起こしやすく長引きやすいことが知られています。

中耳炎の症状

-

耳の痛み(耳痛): 中耳に膿がたまると鼓膜が圧迫され、強い痛みを感じます。年長児であれば「耳が痛い」と訴えます。乳幼児では痛みで機嫌が悪くなったり、しきりに耳に手を当てて触るなどの様子が見られます。夜間に急に激しく泣き出し耳を気にする場合は中耳炎の可能性があります。

-

発熱: 感染症ですので、38℃以上の熱が出ることが多いです。特に幼い子ほど高熱になりやすい傾向があります。

-

耳だれ(耳漏): 鼓膜に穴があいて膿が外耳道に出てくると、粘ちょうな黄色~黄緑色の分泌液が耳から出ます。鼓膜が自然に破れるほど中耳に膿が溜まった重度の場合ですが、膿が出ることで痛み自体は一時的に和らぐことがあります。

-

聞こえにくさ(難聴): 中耳に液体や膿が溜まると鼓膜や耳小骨の動きが悪くなるため、一時的に音が聞こえにくくなります。小児ではテレビの音量を上げたがったり、呼びかけに反応しにくいといった形で現れることがあります。乳幼児の場合、周囲が気付きにくいですが、機嫌が悪い・反応が鈍いといった様子の裏に難聴が隠れているケースもあります。

滲出性中耳炎の場合、急性炎症ではないため痛みや発熱はほとんどありません。主な症状は軽い耳のつまった感じや聴こえにくさで、自分では症状に気付かない子も多いです。保護者が「テレビの音を大きくしたがる」「呼んでも気付かないことが増えた」などと感じる場合には滲出性中耳炎が潜在している可能性があります。実際、1歳半健診や3歳児健診で聴力検査を行った際に滲出性中耳炎が見つかるケースもあります。

中耳炎の診断方法

問診と診察

医師は症状の経過や耳の痛みの有無、発熱の程度などを問診した上で、耳鏡(じきょう)と呼ばれる器具で鼓膜の観察を行います。健康な鼓膜は半透明で薄い灰色~黄褐色ですが、中耳炎になると鼓膜が赤く腫れていたり、膿や液体が鼓膜の奥に溜まって膨隆して見えることがあります。鼓膜に穴が開いて耳だれが出ている場合には診察で容易に確認できます。必要に応じて、鼓膜をわずかに動かす検査(耳に空気を送り鼓膜の動きをみる:耳鏡の一種であるティンパノメトリやパフテスト)を行い、中耳に液体が溜まって動きが悪くなっていないか調べることもあります。

上図の「中耳」の部分に炎症が起こります。ほとんどの場合は鼻や喉で生じた感染(ウイルスや細菌)が原因で、耳管(耳と鼻の奥をつないでいる細い管)を介して、中耳に感染が起こります。

検査

中耳炎が疑われる所見があれば、多くの場合それ以上の検査は必要ありません。ただし難治性(なかなか治らない)場合や、症状の割に所見がはっきりしない場合には、細菌培養検査や聴力検査を行うことがあります。細菌培養検査は、鼓膜に穴が開いて耳だれが出ている場合はその分泌液を採取して原因菌を特定します。耳だれがない場合でも、鼻から中耳炎の原因菌が侵入することが多いため、鼻汁を採取して培養する場合もあります。

聴力検査は主に滲出性中耳炎で必要に応じ行われ、耳に液が溜まっているとどの程度聞こえが落ちているか評価します。小児の場合、音に対する反応を見る簡易な検査から、防音室での精密検査まで年齢に合わせて方法を選択します。

中耳炎の治療法

中耳炎の治療は症状の軽重や経過によって異なります。基本的な考え方は、痛みや発熱などつらい症状を和らげる対症療法を行いつつ、細菌感染に対して必要に応じ抗菌薬(抗生物質)で治療することです。多くの急性中耳炎は適切な治療で数日以内に治癒します。一方、滲出性中耳炎は痛みがないため気づきにくく、液体が自然に消えるまで数週間から数か月かかることもあります。症状に合わせた根気強い治療と経過観察が大切です。

以下に主な治療法と、それぞれのメリット・デメリット(注意点)を解説します。

①鎮痛剤・解熱剤による症状緩和

治療の第一歩は痛みや熱を和らげることです。中耳炎で夜間に耳が痛くて眠れないときなどは、まず市販の鎮痛解熱剤(例えばアセトアミノフェン[カロナール®など]やイブプロフェン)を適切な用量で使用します。乳幼児には座薬タイプの解熱剤が処方されている場合もあります。痛みが和らげばお子さんも眠れて体力の回復につながりますし、軽い中耳炎であれば痛み止めだけで症状が落ち着き自然治癒することもあります。

-

メリット: 痛みや不快感を迅速に緩和でき、子どもの機嫌や睡眠を改善します。これにより食事や水分も取りやすくなり、回復を助けます。発熱を下げることで熱性けいれんのリスク軽減にもつながります。

-

デメリット: 鎮痛剤はあくまで症状を一時的に和らげるもので、中耳炎自体を治すわけではありません。効果が切れると痛みがぶり返す場合があります。また用量を守らないと副作用(過剰投与による肝機能障害など)のリスクがあります。アスピリンは子どもには避けてください(ライ症候群という重大な副作用の恐れがあります)。市販薬を使う場合も必ず添付文書の指示に従い、年齢に適した薬を使用しましょう。

②抗菌薬(抗生物質)治療

中耳炎の原因の多くは細菌感染であるため、鼓膜の所見や症状から細菌による急性中耳炎と診断された場合は抗生物質の投与が検討されます。代表的な薬はアモキシシリンなどのペニシリン系抗生剤で、通常5~10日程度内服します。抗菌薬は細菌を殺菌・静菌して炎症を鎮めるので、適切に使えば回復が早まり合併症予防にもつながります。

-

メリット: 原因となっている細菌を直接叩く治療のため、適合した抗生剤を十分な期間服用すれば中耳炎を根本から治すことができます。重症化や合併症(乳様突起炎や鼓膜穿孔など)の予防にも有効です。痛みや発熱の期間も短縮され、お子さんも早く元気になります。

-

デメリット: ウイルスが原因の初期段階や軽度の中耳炎では、抗生剤を使わなくても自然に治癒する場合が少なくありません。不必要に抗生剤を使うと下痢や発疹などの副作用が起きたり、菌が薬に耐性を持つ耐性菌が増えてしまう問題があります。実際近年、小児中耳炎では抗生物質が効きにくい耐性菌による感染が増えてきています。そのため現在の診療ガイドラインでは、軽症の中耳炎では痛み止めのみで経過を観察し、自然治癒を待つ「待機的療法」(Watchful waiting)も推奨されています。抗生剤を開始するか様子を見るかは年齢や症状の程度によって医師が判断します。

なお抗生剤が処方された場合は、症状が治まっても指示された日数はきちんと飲み切ることが重要です。途中でやめると菌が完全に死滅せず再増殖して再発や悪化する恐れがあります。

治療方針は、主に急性中耳炎診療ガイドラインに沿って治療方針を決定いたします

③鼻の治療

急性中耳炎の治療に際して、耳の治療と同じくらい大事なことは鼻の治療です。上述の通り、鼻や喉の風邪から引き続いて起こるのが急性中耳炎です。抗生物質で耳の状態が改善したとしても、鼻の症状が続いている場合は、すぐに再燃してしまうことがあるため、中耳炎が良くなっても鼻の症状が続いている場合は油断できません。自宅の電動鼻吸引器では限界があるほど粘稠な鼻汁の場合、耳鼻科で専門的な鼻処置を受けると耳管の通りが良くなり、中耳炎の早期改善につながります。

④鼓膜切開について

膿がたまって鼓膜がはれ、痛みが強いとき、高熱が持続する場合のような状況の場合、鼓膜を少しだけ切って膿を出す治療をすることもあります。

- 鼓膜は切開しても、通常数日でふさがります。特にお子様の場合、ご両親が希望され、切開に同意される場合のみ施行し、無理やり切開することはありませんので、ご安心下さい。近年は抗生物質の進歩により、鼓膜切開が必要なほどの重症例はかなり減少してきました。

※ 急性中耳炎は放置すると再発する可能性が高く、鼓膜の穴が閉じなくなったり、滲出性中耳炎に移行することもあるため、完全に治すことが重要です。年齢性の問題も大きく、特に未就学児は構造的になりやすく、注意が必要です。

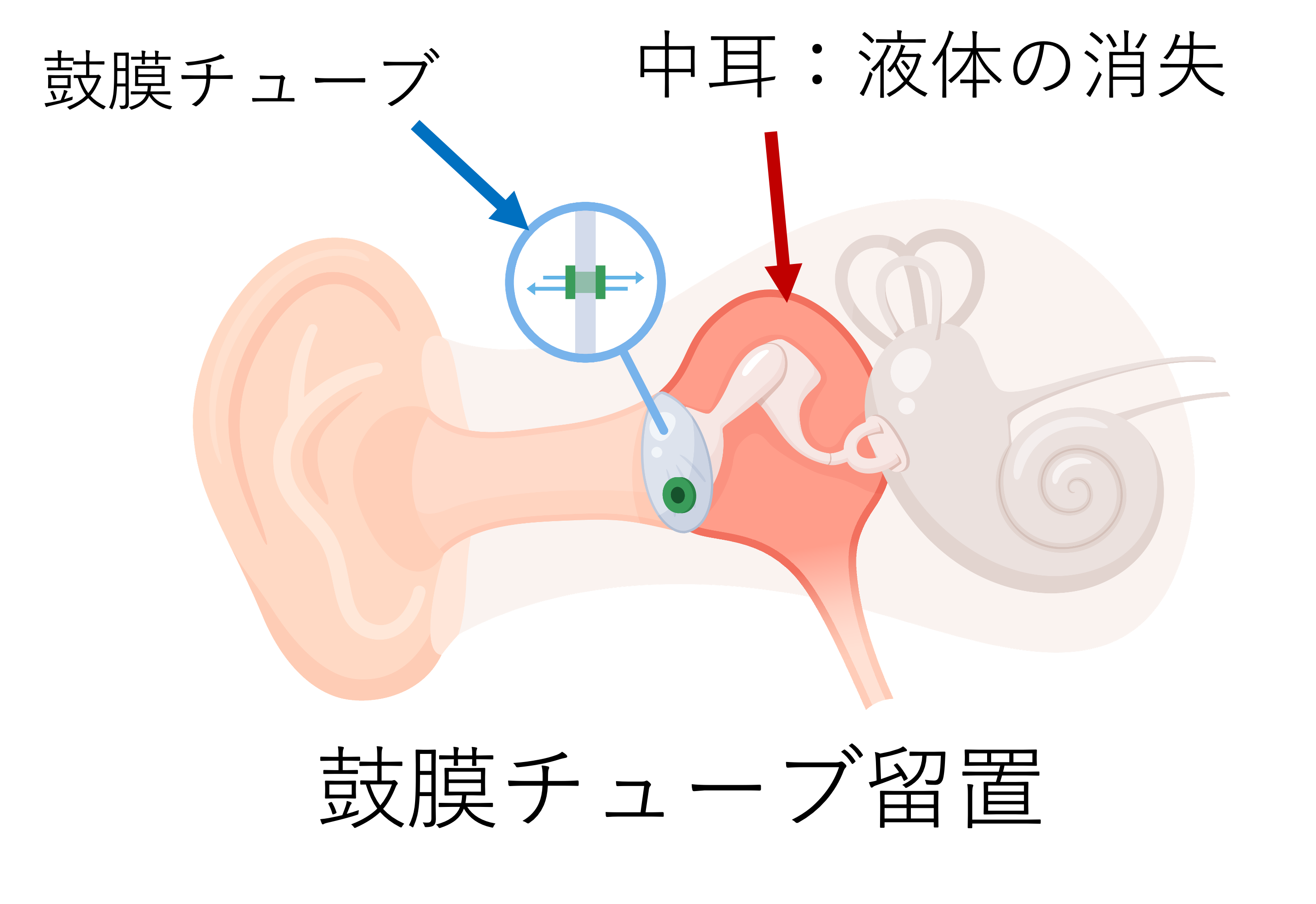

鼓膜チューブ留置について

中耳炎を繰り返すお子さんや、滲出性中耳炎で滲出液が長期間改善しない場合には、鼓膜に小さな換気チューブ(チューブ状の器具)を挿入する治療を行うことがあります。これは鼓膜切開の穴にチューブを挿入して中耳の換気を維持し、液体が溜まらないようにする方法です。一般に鼓膜チューブは数か月から1年程度留置し、その間は中耳の空気通りを確保して中耳炎の再発を防ぎ、聴力の改善を図ります。チューブは時間が経てば自然に鼓膜から排出され、穴も自然閉鎖します。

-

メリット: 中耳の換気が良くなり、滲出性中耳炎による難聴がすみやかに改善します。聞こえが良くなることでお子さんの言語発達や生活の質が向上します。またチューブ留置中は中耳に液体が溜まりにくいため、急性中耳炎を繰り返していた子でも再発頻度が減少します。仮に中耳炎になっても鼓膜に穴(チューブ)が開いているため膿がすぐ排出され、痛みや発熱が軽く済む利点もあります。

-

デメリット: 鼓膜チューブ留置は短時間ですが全身麻酔下での処置が必要です。麻酔や手術に伴うリスク(ごくまれに麻酔薬へのアレルギーや術中出血など)があります。またチューブ留置中は耳だれが出ることがあり、その際は耳鼻科での吸引や点耳薬治療が必要です。チューブが入っている間は耳に水が入らないよう注意(入浴時に耳栓を使う等)する必要があります。

ほとんどの場合チューブは自然脱落しますが、脱落しない場合は1年以上経過を見てから耳鼻科で抜去することもあります。チューブ留置後に鼓膜の傷跡が残ったり、ごくまれにチューブ孔が閉じず手術で閉鎖するケースもあります。しかし、慢性的な中耳炎で聞こえが悪い状態を放置する方がデメリットが大きいため、必要と判断された場合は検討すべき治療法です。

経過観察の重要性

一度中耳炎になると、治療開始後も完全に治るまで通院を続けることが大切です。痛みが引いても中耳にはまだ液が残っていることが多く、中途半端に治療をやめると慢性化や再発の原因になります。医師に「治癒しました」と言われるまで指示通り通院してください。

特に鼓膜に穴が開いていた場合、塞がったことを確認する必要があります。

中耳炎の予防策

中耳炎は完全に防ぐことは難しいものの、日常の工夫でリスクを減らすことができます。特に繰り返し中耳炎になるお子さんは、以下の予防策に取り組んでみてください。

適切なワクチン接種

中耳炎の主な原因菌である肺炎球菌に対する肺炎球菌ワクチン(PCV13)や、ウイルス感染予防のインフルエンザワクチンを確実に受けましょう。研究では、これらのワクチンを接種した子どもは中耳炎の発症回数が大幅に減少することが示されています。特に肺炎球菌ワクチンは定期接種(生後2か月から計4回接種)により中耳炎だけでなく肺炎や髄膜炎の予防にも有効です。ワクチンで100%防げるわけではありませんが、重症化予防の意味でも必ず受けてください。

手洗い・感染対策

風邪をひかないことが中耳炎予防につながります。外出後や食事前の手洗いを徹底し、ウイルスの持ち込みを減らしましょう。家族内に風邪の人がいる場合はマスクの着用や咳エチケットを守ります。保育園などで流行している場合、お子さんの体調によっては無理をさせず休ませることも検討してください。他の子どもと遊ぶ際も、お互いに風邪症状があるときは接触を控えるなど配慮しましょう。

受動喫煙を避ける

前述のとおりタバコの煙は中耳炎の大きな危険因子です。家庭内や車内で決して喫煙しないことが重要です。喫煙者がいる場合は屋外で吸う、衣服を着替えるなど子どもが煙や残留物質に触れないよう徹底してください。「副流煙」だけでなく、衣服や髪に付着した煙の成分(いわゆる三次喫煙)も有害となりえます。家族全員で禁煙に取り組むことが子どもの健康につながります。

授乳と食事の姿勢に注意

可能であれば母乳で育てることで中耳炎のリスク低減が期待できます。母乳が難しい場合でも、哺乳瓶でミルクを与える際は寝かせっぱなしにしないようにします。授乳時は頭を起こした姿勢を保ち、授乳後はしっかりゲップさせて耳管へのミルク逆流を防ぎましょう。離乳食や食事の際も、寝かせたままボトルでジュースを飲ませたりしないよう注意します。

おしゃぶりの使用を見直す

おしゃぶりは乳幼児を落ち着かせる利点もありますが、中耳炎を繰り返す場合は6か月以降徐々に使用を減らし、早めに卒業することを検討しましょう。おしゃぶりを使う場合も、長時間くわえっぱなしにしないよう気をつけます。特に寝ている間ずっと口に入れておくのは避けましょう。

鼻のケア・風邪の治療

鼻水が出始めたら早めに吸引するなどこまめな鼻ケアを行います。市販の電動吸引器や生理食塩水の点鼻も活用して、鼻づまりを悪化させないことが中耳炎予防につながります。アレルギー性鼻炎のある子は環境整備や必要に応じた薬物療法で鼻粘膜の炎症を抑えておくことも大切です。

定期健診と早期受診

乳幼児では自分で耳の不調を訴えられないため、日頃から様子に注意してください。風邪のとき機嫌が悪い、耳をよく触る、聞こえが悪そう等の兆候があれば中耳炎を疑い早めに受診します。

子どもの急性中耳炎はいつ受診するべきか

急性中耳炎になっている場合、最も多い症状は耳の痛みです。耳の痛みは日中遊んでいるときには自覚されにくく、夜寝る前や寝てから(ほかにやることがないため)自覚されることが多いです。

夜間の場合は、救急外来を受診するほど急ぐ病気ではありません。もしご自宅にアセトアミノフェンなどの鎮痛薬があればまずは飲ませて症状をとってください(ドラッグストアにも売っています)。数日以内に病院を受診すれば問題ありません。

よくある質問

Q:一度なるとなりやすい体質になってしまうのですか?

A:中耳炎自体はお子さまにとっては良くかかる病気ですので一概にはそのようには言えません。しかし、耳管機能が弱かったり、炎症を起こした中耳がなかなか改善しなかったりと治りにくい方は一定数いらっしゃいます。

Q:急性中耳炎はほかの人にうつりますか?

A:中耳炎自体がうつるということはありません。しかし、急性中耳炎の原因となる細菌やウイルスは、密接な接触によって人から人へ伝染します。感染した人が中耳炎を起こすかどうかはその方次第です。

Q:急性中耳炎はどのくらいで治るのですか?

A:急性中耳炎の症状は数日から1週間続くことがあります。治療により、ほとんどの子どもは数日以内につらい症状は改善します。

Q:中耳炎で急に耳を痛がったり、熱が出た場合はどうしたらよいのですか?

A:解熱鎮痛剤(アセトアミノフェン)を使ってください。手元になく、病院がやっていない場合でも、ドラッグストアで販売されています。まずはそれで症状をとってあげて、病院が空いている時間に受診しましょう。

Q:プールに入っていいですか?

A:1週間くらいは避けた方がよいです。良く勘違いされますが、通常の急性中耳炎で耳に水が入ること自体は大きな問題ありません。プールの消毒液が、鼻やのどの粘膜を傷め、中耳炎の治りを遅くするためです。

Q:飛行機に乗って構いませんか?

A:あまりおすすめできません。気圧の変動により悪化する可能性があるからです。やむを得ず乗らなければならない場合は、離着陸時(特に着陸時に悪くなりやすいです)にアメを舐めたりガムをかむ、ジュースを飲ませるなどをさせてください。そうすることで自然とつばを飲み込む回数が増えるため、耳管が開きやすくなり、中耳炎の悪化を防ぎます。

Q:お風呂に入っていいですか?

A:38度以上の高熱があったり、激しい耳痛があったり、耳だれが出ている場合は2~3日は避けてください。体を温めると炎症が悪化する可能性があるからです。そうでなければ入浴は可能です。

Q:鼻をかめない子はどうしたらよいでしょうか?

A:鼻吸い器を用いてください。鼻吸いについて

Q:急性中耳炎で難聴になることはありますか?

A:ほとんどの症例で一時的な病気ですので後遺症的に難聴が残る心配はありません。しかし、急性中耳炎を放置しておくと滲出性中耳炎を発症し、それが難聴の原因になる可能性があります。。

おわりに:適切な治療で怖がりすぎずに

中耳炎は子どもがかかりやすい病気ですが、適切に治療すれば後遺症を残さず治るケースがほとんどです。大切なのは早期発見・早期治療と、完治するまでの継続的なケアです。「また中耳炎?」と繰り返すと保護者の方も心配になるかもしれませんが、年齢とともに耳管の発達や免疫の成熟により次第にかかりにくくなっていきます。耳の痛みや発熱でつらいときは無理をせず受診し、医師の指示に従って治療を続けましょう。治療薬が処方された場合は飲み忘れのないようにし、症状が良くなっても自己判断で中断せず最後まで使い切ることが肝心です。

一方で、必要以上に抗生剤に頼らずお子さん自身の治癒力を引き出すことも重要です。痛みをしっかりとってあげて水分・栄養・休息を十分与え、見守りながら治療していきましょう。耳鼻咽喉科専門医の適切な判断のもと、メリットとデメリットを踏まえた治療法を選択すれば中耳炎は決して怖い病気ではありません。ご家族も予防策に取り組みつつ、万一またかかってしまっても落ち着いて対処してください。