航空性中耳炎

はじめに

飛行機の上昇や下降時、気圧の変化により耳に不快感や痛みを感じたことはありませんか?これは航空性中耳炎という症状で、多くの人々が経験しています。この記事では、航空性中耳炎の原理から治療法、予防方法までを詳しく解説します。

航空性中耳炎の原理

航空性中耳炎の主な原因は、飛行機の気圧の変化に耳が適応できないことです。平地での気圧が1気圧とすると、だいたい高度1万メートルの飛行機内は0.8気圧になります。富士山5合目と同じくらいの気圧です。そう思うと結構高いですね。この気圧の変化が15-30分くらいの間に起こることになるため生じる現象です。

離陸時

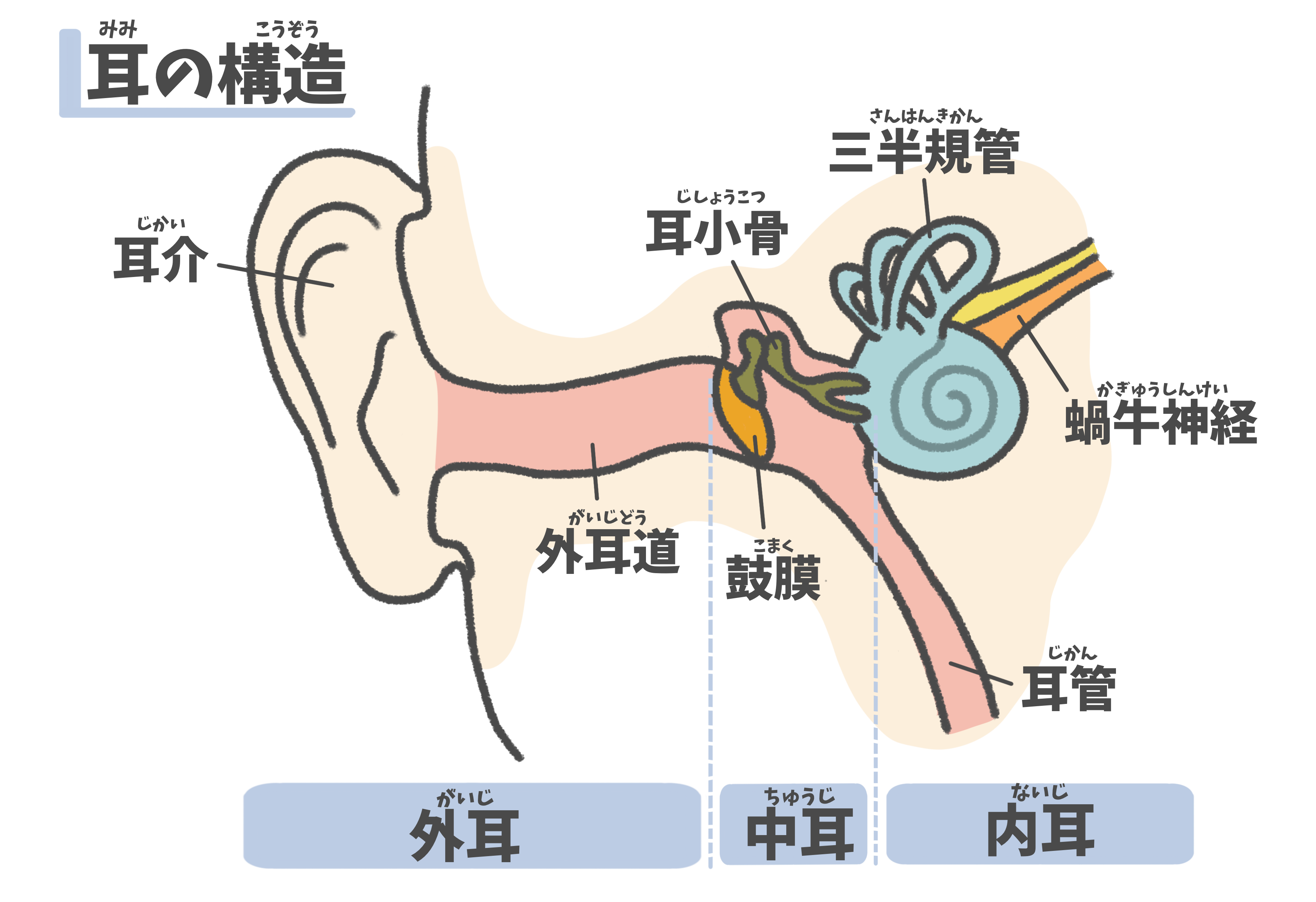

中耳炎とは中耳に起こる炎症のことです(中耳の解剖は図を参照)。

離陸時に気圧が下がると空気が膨らみます。中耳には通常は空気が入っていますので、気圧の低下によって中耳の空気が膨らみ、鼓膜が内側から外側に押されることになります(膨らみます)。放っておくと痛みが出ることになりますが、通常は飲み込むなどの動作で耳管から空気が鼻へ抜けて、膨らみが改善し症状がなくなります。

耳管は中耳と上咽頭(鼻の奥)をつないでいる細い管です。風邪やアレルギーで鼻炎などの症状で、上咽頭が腫れ耳管の出口がふさがっている場合は、この空気の排出がうまくできずに痛みが生じるわけです。

着陸時

実は着陸時の方が注意が必要です。離陸時とは逆の気圧変化が起こります。0.2気圧の変化は、プールで2メートルくらい潜った時と同じ状態です。

鼓膜は内側に引き込まれます(陰圧がかかります)。今度は中耳に向かって空気を送る(=耳抜きをする)ことをすれば改善するわけですが、やはり鼻閉や耳管の周囲の腫脹があるとうまくいきません。

例えば口の粘膜をずっと掃除機で吸引していたら(そんなことはしたことはありませんが)、粘膜が腫れて痛くなりそうですよね。

中耳内も粘膜でおおわれていますので、中耳に陰圧がかかった状態が続くと、鼓膜や中耳内の粘膜に炎症が起こり、中耳炎を発症します。鼓膜の出血や浸出液が出てきて様々な症状がでるわけです。これが航空性中耳炎です。

上述したように、耳管の出口、鼻腔~上咽頭が大きく関わっているため、風邪やアレルギーの際の飛行は、特に注意が必要なのです。

症状と診断

主な症状

年齢を問わず乳幼児、高齢者でも生じ得ます。一般的に乳幼児は自覚症状に乏しいです。

- 耳の痛み

- 耳の詰まり感

- 耳鳴り

- 難聴

- めまい(まれ)

診断・検査

航空性中耳炎の診断は、通常の急性中耳炎と同じ診断方法です。発症するまでの経過と鼓膜所見でほぼ確定診断となります。

鼓膜所見は膨隆することが多い急性中耳炎の所見とやや異なり、航空性中耳炎は凹んでいることがほとんどです。(上述した陰圧がかかることが発症原因であるため)

鼓膜穿孔をきたすこともあります。

また、同時に聴力検査を行います。これにより、急性感音難聴や航空性外リンパ瘻がないかを確認します。

航空性中耳炎の鼓膜所見

航空性中耳炎のリスクファクター

風邪や花粉症、アレルギー性鼻炎などの症状がある場合、航空性中耳炎になりやすくなります。また、高齢者は気圧変化への適応力が低下するため、リスクが高まります。

何よりも、耳管機能が悪い方(その多くは、幼少期から鼻が悪く、中耳炎を繰り返していた方)は、航空性中耳炎のリスクがかなり高いと言えます。

航空性中耳炎の治療

その場でできること

着陸してしばらく時間を置くと良くなることが多いですが半日以上症状が続く場合があります。

軽症の場合は、水を飲む、アメなどをなめる、またはあくびをすることで症状が改善されます。これで改善されない場合や、やや重症の場合にはスキューバダイビングで用いられる「耳抜き」(バルサルバ法)を試みてください。ただし、あまり強くやると鼓膜を傷つけることになりますので、注意が必要です。

耳抜きの方法:最初に鼻をかみ(この時、偶然治ることもあります)、次に鼻をつまんで空気を吸い込み、口を閉じて吸い込んだ息を耳へ送り込みます。これを耳が抜ける感じがするまで数回繰返します。(あまり強くやると鼓膜に傷をつけ、逆効果となりますので注意して下さい。)効果のない場合、血管収縮剤を含んだ点鼻薬(日本の航空会社では、機内に常備されていることがあります。)を噴霧し、10分ほどしてから繰り返します。

どの方法も効果がなく、耳の痛みが緩和されない場合は、速やかに耳鼻科を受診してください。

耳鼻科でできること

基本的な治療方針は通常の急性中耳炎と同じです。抗生剤、去痰剤、鎮痛剤の投与が一般的です。それ以外には耳管通気、鼓膜切開なども場合によっては施行されます。

鼻の調子が悪いと中耳炎が治らないため、同時に鼻の治療も行います。

航空性中耳炎の予防

- 粘液調整薬の内服や鼻づまり用の点鼻薬の使用:航空性中耳炎は耳と鼻の関係が大きいため、少しでもリスクを軽減させるために飛行機に乗る前や搭乗中に、点鼻薬を使用して一時的に鼻腔の通りを良くしておきます。

- 「五苓散」内服:漢方薬の五苓散を内服することが有効な場合があります。

- 離陸・着陸時にはあくびや口を大きく開ける動作、つばを飲み込む動作を繰り返すこと、飲水、飴やガムを食べることで、気圧の変化による耳の不快感を軽減することができます。

- 飲酒、睡眠を避ける:飲酒は耳管周囲の粘膜を腫らせ、眠ってしまうと唾を飲み込む回数が減るために、飛行機に乗って耳が痛くなりやすい方は、お酒を飲んでの居眠りはなるべく避けることをおすすめします。

- イヤープレーン:いわゆる耳栓です。個人差が大きいようですが、これで予防できる方もいます。安価なので、繰り返す方は試してもよいと思います。

- オトヴェントやイヤーポッパー:オトヴェントは鼻で風船を膨らませる道具で、耳抜きが苦手な方の技術習得用の器具です。Amazonなどで購入できます。イヤーポッパーはアメリカ製の医療機器で、単3電池で作動する電動ポンプ形式。細かに1秒間に数回鼻から空気を入れることで耳抜きを補助する機器です。実戦経験がないのであまり意見は述べられませんが、理論上は実際に飛行機に乗る際に活用できる可能性が十分あると思います。価格が3万円近く高価なので、Amazon等で販売されている廉価版にするか悩みます。

イヤーポッパーについて

- 最新鋭の機体を選んで搭乗する:飛行機は気圧調整(与圧)をしてはいますが、地上と同じではありません。ボーイング787やエアバスA-350などの最新鋭の機体は、標高1800mくらいの山と同じくらいの気圧に調整されているようですので、日程的に可能であればそういった機体選びも検討してもよいでしょう。

- 直行便を利用する:飛行距離よりも離着陸の回数を減らすことが重要です。

- 最も重要なことは、風邪、アレルギー性鼻炎、副鼻腔炎などの症状がある人は予め治療をしておくことです。