外耳炎

外耳炎とは

外耳炎とは、耳の穴(=外耳道)の皮膚に起こる感染症のことです。習慣性の耳かきや補聴器装用、シャンプーやパーマ液、水泳などの刺激により外耳道内側2/3の骨部外耳道皮膚に湿疹を生じます。この外耳道湿疹に感染を伴い、耳痛や耳漏を生じるようになったものが外耳炎です。

外耳炎には、急性外耳炎と慢性外耳炎の2種類があります。急性外耳炎は、水泳や入浴などで水が入ったり、耳かきや爪などで傷つけたりしたことが原因で、細菌や真菌が感染して起こります。慢性外耳炎は、アトピー性皮膚炎や乾燥肌などの皮膚のトラブルや、アレルギーなどが原因で、長期間にわたって繰り返し発症します。

外耳炎は、

耳を掃除する→外耳にキズがつく→かゆみが生じる→気になって耳を掃除する→さらに外耳にキズがつく→菌に感染し炎症を起こす→痛みや腫れが生じる

――という悪循環に陥って症状がひどくなっていきます。

ですので、治療を行い、その悪循環を断ち切ることが必要になります。

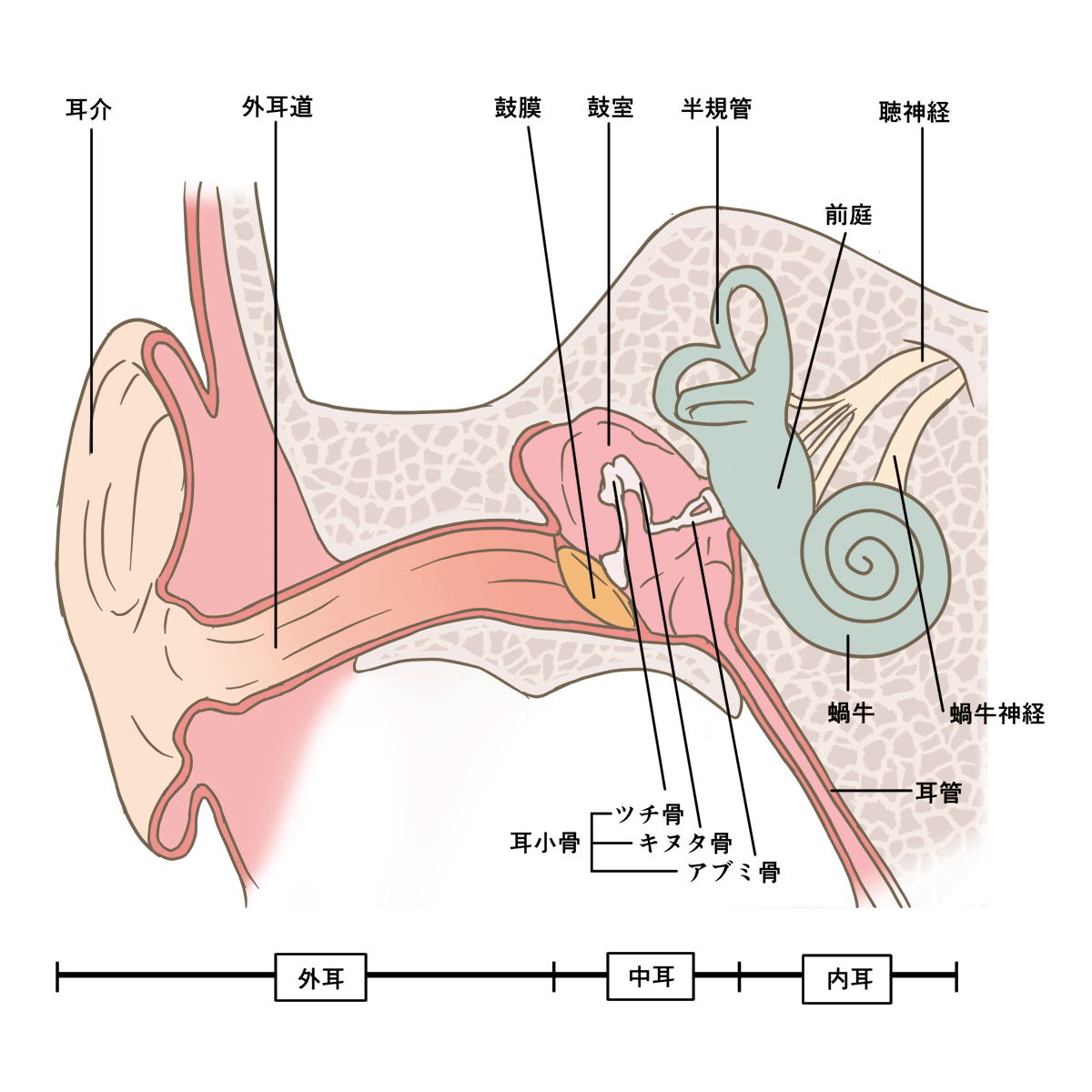

外耳道の構造

外耳道は、耳の入り口から鼓膜までの耳の穴の中のことをいいます。(図参照) 耳の穴の入り口から鼓膜までは全長3cm前後のやや曲がった管状通路になっています。

入り口に近い3分の1くらいは軟骨部外耳道、鼓膜に近い3分の2くらいは骨部外耳道と呼ばれます。 入り口付近の軟骨部の重層扁平上皮には、毛のうや、耳垢腺(じこうせん)、脂腺があります。 耳垢腺は汗腺の一種で、ここから耳垢が産生されます。

骨部外耳道の皮膚は非常に薄いため、傷がつきやすく感染もしやすいです。つまり、奥の方まで耳掃除をすると外耳炎になりやすいと言えます。

外耳炎の症状

外耳炎の主な症状には次のようなものがあります:

- 耳の痛みやかゆみ:初期にはかゆみを感じ、進行すると強い痛みを生じます。耳たぶを引っぱったり耳の入り口を押したりすると痛みが増すのが特徴です。

- 耳の腫れや赤み:耳の穴の皮膚に炎症が起こるため、外耳道が腫れて狭くなったり、耳の周囲が赤くなったりします。

- 耳だれ(耳からの分泌物):黄色や白色の膿のような耳だれが出ることがあります 。においを伴うこともあり、感染が強いサインです。

- 聴力の低下や耳鳴り:外耳道が腫れたり分泌物で塞がったりすると、音が伝わりにくくなり耳が詰まった感じ(耳閉感)や軽い難聴、耳鳴りを感じることがあります。

症状の程度は軽いものから重いものまで様々ですが、耳の痛みが強い場合や耳だれが続く場合には早めに耳鼻咽喉科を受診しましょう。外耳炎を放置すると後述するような合併症につながる恐れもあるため、症状が出た段階で適切な治療を受けることが大切です 。

外耳炎の原因となりやすい行動・環境

外耳炎は日常の何気ない行動や環境によって引き起こされることがあります。以下に、外耳炎の原因となりやすい主な行動や環境を挙げます。

- 耳掃除のしすぎ:過剰な耳かきや綿棒での耳掃除は、外耳道の皮膚を傷つける最大の原因です。耳かきで奥まで掃除しようとすると皮膚に小さな傷ができ、そこから細菌が入り込み炎症を起こします。耳には本来自浄作用があり、耳垢(耳あか)は自然に押し出されるため、耳掃除は月に1回程度で十分です。耳掃除を頻繁に行う習慣がある方は見直しましょう。

- 不適切な器具の使用:先の尖った竹製の耳かきや不衛生な綿棒を使うと、耳の皮膚を傷つけたり菌を持ち込んだりして外耳炎のリスクを高めます。耳掃除をする場合は清潔な綿棒を用い、耳の入り口付近をやさしく拭う程度にとどめてください。

- 指や爪で耳をかく癖:耳がむずむずして指でほじったり爪を立ててかいてしまう癖も危険です。爪でできた細かな傷から菌が入って発症するケースがよく見られます )。かゆみがあっても無理にかかず、我慢できない場合は専門医に相談して対処しましょう。

- 水泳や入浴で耳に水が入る:プールやお風呂で耳に水が入り、その水が外耳道内に残ると「スイマーズイヤー(swimmer’s ear)」とも呼ばれる外耳炎を起こしやすくなります)。特に外耳道に傷がある状態で水に入ると感染リスクが高まります。夏場にプールで泳いだ後などに耳の痛みやかゆみが出た場合は注意が必要です。

- イヤホン・補聴器の長時間使用:耳栓式のイヤホンや補聴器を長時間連続で使用すると、外耳道の皮膚が圧迫されて小さな傷ができたり、耳の中が蒸れて高温多湿状態になります。その結果、菌が繁殖しやすくなり外耳炎を起こすことがあります。実際、リモートワークやオンライン学習の増加でイヤホンが原因の外耳炎も増えています。対策として、イヤホンは長時間つけっぱなしにしない、適宜外して耳を休ませる、イヤホン自体を清潔に保つ(こまめに拭く)ことが大切です。補聴器利用者も同様に、器具を清潔にし定期的にメンテナンスしてください。

- 皮膚のトラブル・アレルギー:アトピー性皮膚炎や湿疹が耳周辺にある方は、かゆみから耳をかきやすく外耳炎を繰り返すことがあります。シャンプーや石鹸が耳にしみてかゆくなり、その刺激で湿疹が悪化するケースもあります。こうした皮膚トラブルを抱える場合は、耳を清潔かつ保湿して皮膚状態を良好に保つことが再発予防に重要です。

以上のような行動や環境が外耳炎の誘因となります。特に耳掃除の頻度や方法には注意し、「耳をいじりすぎない」ことが最大の予防と言えます。通勤通学中にイヤホンを長時間使用する方も多く見受けられますが、そうした生活習慣が外耳炎の原因につながることもあります。当院でも問診時に日常の耳の扱い方をお尋ねし、原因となる習慣があれば改善をアドバイスしています。

外耳炎の種類

細菌性やウイルス性外耳炎(ほとんどがこれです)

原因となる細菌やウイルスはたくさんありますが、これらの病原体が外耳道に侵入し炎症をおこすことで急性外耳炎になります。

急性外耳炎の原因となるものの例として、緑膿菌や⻩⾊ブドウ球菌、カンジダ菌、ヘルペスウイルスなどがあります。

図:正常外耳道(奥に鼓膜があります)

図:外耳炎 (外耳道全体の発赤あり)

外耳道真菌症

外耳道でカビなどの真菌(カビ)が繁殖することで起こる病気です。外耳炎によって生じたかゆみを和らげようと耳かきをすることで、外耳に傷がつき真菌が繁殖してしまいます。症状は外耳炎と同じで、耳の痛み、かゆみ、耳閉感、難聴、耳だれなどが挙げられます。

治療に時間がかかることが多く、頻回に通院して耳洗浄や軟膏処置などが必要になることもあります。また再発しやすいです。

図:外耳道真菌症(外耳道内に白黒色の滲出性耳垢が充満している。培養でカンジダが検出された)

外耳道真珠腫

一般的な外耳炎とは異なります。皮膚の上皮組織が耳かきや外傷など何らかの原因で、本来上皮組織が存在しない間質組織や骨などに入り込み、これが増殖し耳垢のようなものが溜まってしまう状況です。進行すると骨を溶かして様々な合併症を生じます。若年者よりも高齢者に多く見られる疾患です。

外耳炎の診断

外耳道を慎重に観察し、感染の原因と程度を判断します。必要に応じて、分泌物や耳垢を採取して細菌や真菌の培養検査を行います。治療は、外耳道を清潔に保ち、感染を抑えることが基本です。外耳道に薬液や軟膏を塗布したり、点耳したりします。

抗菌薬や抗真菌薬、抗炎症薬などが用いられます。場合によっては、内服薬も必要になることがあります。また、痛みを和らげるために鎮痛剤も処方します。

外耳炎の治療方法(耳鼻科での治療/自宅でのケア)

外耳炎の治療は大きく分けて、専門の耳鼻咽喉科クリニックで行う処置と、ご自宅で注意していただくケアがあります。当院では患者さまの耳の状態に合わせて適切な治療方針をご提案しています。

- 耳鼻科での治療:まずは耳鼻咽喉科で耳の中を検査し、外耳炎の範囲や重症度を確認します。治療の基本は外耳道の清掃と抗炎症処置です。当院では専用の器具や内視鏡を使って、耳垢や膿などの分泌物を丁寧に取り除き、消毒を行います。その後、症状に応じて薬を投与します。一般的には抗生物質の点耳薬(耳の中に入れる液体の抗菌薬)を使い、炎症と感染を抑えます。痛みが強い場合には痛み止めの飲み薬を処方し、真菌(カビ)が原因と判断した場合は抗真菌薬の点耳薬や軟膏を使用します。炎症が深い部分まで及んでいる場合や腫れが強い場合には、数日に一度の頻度で通院していただき、耳の洗浄や薬剤の塗布を繰り返すこともあります。特に外耳道真菌症(カビによる外耳炎)の場合は治療に時間がかかるため、根気よく治療を続ける必要があります。

- 自宅でのケア:外耳炎と診断されたら、治療中および治癒するまで以下の点に注意してください。まず耳を清潔かつ乾燥に保つことが重要です。入浴時は耳に水が入らないよう注意し、シャワーの際も直接耳に水が当たらないようにしましょう(髪を洗うときは防水イヤープロテクターや綿球で耳を塞ぐ方法もあります)。万一耳に水が入ってしまったら、耳を下に向けて水を出し、柔らかいタオルで耳の入口をそっと拭いてください。治療中は耳かき厳禁です。かゆみが残っていても、自分で耳の中を触ると治りが遅くなるだけでなく再び傷をつけてしまう恐れがあります。医師から処方された点耳薬は指示通りに使用しましょう。点耳の後は薬が行き渡るようしばらく横になって耳を上に向けておくと効果的です。痛みが強いときは市販の鎮痛薬(例えばアセトアミノフェンなど)を服用しても構いませんが、処方薬を併用する場合は確認してください。安静にすることも大切ですので、激しい運動は控え、十分な睡眠をとり体力の回復に努めましょう。症状が軽減してきても自己判断で治療を中断せず、医師の許可が出るまで通院して経過を確認するようにしてください。

なお、外耳炎の軽症例では自然に改善することもありますが、痛みが強い場合や数日経っても良くならない場合は治療が必要です。適切な処置を行うことで治癒が早まり再発も防げますので、「ただの耳のかゆみだから」と放置せずに専門医を受診しましょう。

外耳炎と中耳炎の違い

外耳炎と中耳炎は共に耳の炎症ですが、炎症が起こる場所と原因が異なります。簡単に言うと、外耳炎は耳の穴(外耳)側で起こる炎症、中耳炎は鼓膜の奥(中耳)で起こる炎症です 。

- 発生場所の違い:外耳炎は鼓膜より外側の外耳道で起こる感染症で、耳の穴の皮膚が傷ついて菌が入ることで生じます。一方、中耳炎は鼓膜の内側にある中耳(鼓膜の奥の空間)で起こる炎症です。通常、鼓膜が壁となって外からの菌侵入を防いでいるため、鼓膜が無事であれば水泳で耳に水が入っても直接中耳炎にはなりません 。中耳炎は主に風邪などで鼻咽喉から耳管(じかん)を通じて細菌が中耳に入り込むことで発症します。

- 原因の違い:外耳炎は上述したように耳かきのしすぎや水の侵入など外部要因による皮膚ダメージと感染が主な原因です。中耳炎は鼻や喉の感染(風邪の菌など)が耳管経由で中耳に波及することが原因で、特に幼児や小児は耳管が短く太いため中耳炎を起こしやすいです。つまり、外耳炎は外からの刺激による感染、中耳炎は体内(鼻・喉)からの感染という違いがあります。

- 症状の違い:外耳炎は耳の入口付近の痛みやかゆみが中心で、耳たぶを触ると痛むのが特徴です。一方、中耳炎では耳の奥のズキズキする痛みや発熱がみられることが多く、特に小さなお子さんでは発熱や夜間の激しい耳痛で気づくケースがあります。中耳炎では鼓膜の奥に膿がたまるため、重症化すると鼓膜が破れて膿が出てくる(耳だれが出る)ことがあります。外耳炎でも耳だれは出ますが、鼓膜自体は中耳炎ほど影響を受けません。ただし症状だけで両者を自己判断することは難しいため、耳の痛みがあるときは耳鼻科で鼓膜の中と外の両方をチェックしてもらうことが望ましいでしょう。

まとめると、外耳炎は「鼓膜の外側」で起こる炎症、中耳炎は「鼓膜の内側」で起こる炎症です。原因や治療法も異なりますが、いずれの場合も専門医による適切な診断と治療が必要です。当院では、耳の痛みで来院された患者さんには鼓膜より外の状態も中の状態も両方詳しく観察し、外耳炎か中耳炎か、それとも他の耳の病気かを正確に見極めています。

外耳炎を放置するとどうなる?

外耳炎をきちんと治療せずに放置すると、症状が悪化したり思わぬ合併症を招いたりする可能性があります。以下に、外耳炎を放置した場合に起こり得ることを説明します。

- 症状の悪化・慢性化:初期のかゆみ程度であれば一時的に治まることもありますが、原因が残ったままだと再び炎症がぶり返し、次第に痛みや腫れが増していきます。外耳道の腫れがひどくなると耳が塞がって聴こえづらくなり、強い耳痛で日常生活にも支障を来すようになります。慢性の外耳炎になると外耳道の皮膚が肥厚し、耳の穴が狭くなって聴力の永久的な低下を残すこともあります。

- 中耳炎や内耳への波及:外耳での炎症が収まらず膿がたまった状態が続くと、鼓膜を越えて中耳へ感染が広がり中耳炎を併発する恐れもあります。通常は鼓膜が障壁になりますが、外耳道からの強い炎症が鼓膜を破ってしまうケースも考えられます。またごく稀ながら、さらに内耳や脳に近い部分まで炎症が波及すると深刻な状態になり得ます。

- 重篤な合併症(悪性外耳炎):高齢者や糖尿病など免疫力が低下している方の場合、外耳炎が適切に治療されないと悪性外耳炎(がいせいがいじえん)と呼ばれる重篤な状態に進展することがあります。これは外耳道の感染が骨まで達し、骨髄炎を起こしたり顔面神経麻痺などの神経症状を引き起こす怖い合併症です。悪性外耳炎になると入院の上、長期間の抗生剤投与や手術的処置が必要になるケースもあります。幸い悪性外耳炎は稀ですが、「たかが外耳炎」と侮って放置すると命に関わる状態に至る可能性もゼロではないことは知っておいてください。

このように、外耳炎を放置することは様々なリスクを伴います。特に持病がある方やご高齢の方は重症化しやすいため注意が必要です。耳の痛みや異常を感じたら、できるだけ早く受診して適切な治療を受け、悪循環を断ち切ることが大切です。

外耳炎の予防法と再発防止のポイント

外耳炎は日頃の耳のケアに気を付けることで予防することができます。以下に外耳炎を予防し、再発を防止するためのポイントをまとめます。

- 耳掃除は優しく最小限に:耳かきのしすぎが外耳炎の最大の原因です。とにかく耳を触りすぎないことが重要です。耳垢は自然に出てくるため、基本的に放置して問題ありません。どうしても気になる場合は月に1回程度、綿棒で耳の入口をなでる程度にとどめましょう。硬い耳かき棒は使わず、綿棒を使う場合も奥まで入れないように注意します。耳掃除の頻度と方法を見直すだけで外耳炎の発症リスクは大幅に下がります。

- 耳を清潔・乾燥に保つ:入浴後や泳いだ後は、耳の中に水分を残さないようにしましょう。耳に水が入った時はタオルで軽く拭き、自然に乾燥させます。綿棒で無理に水を吸い取ろうとすると却って傷をつける恐れがあるため注意してください。また、普段から耳に汚れが溜まりにくいよう耳周辺を清潔に保つことも大切です。

- イヤホン・補聴器の使い方に注意:長時間連続でイヤホンや補聴器を使用しないようにしましょう。できれば1時間ごとに外して耳を休め、耳の中が蒸れないようにします。イヤホンはこまめにアルコール消毒するなど清潔を保ち、耳に合わない硬いイヤホンの使用は避けます(耳掛け型イヤホンやヘッドホンの利用も検討してください)。補聴器も定期的に掃除し、耳垢が詰まらないようメンテナンスを行いましょう。

- 耳をむやみに触らない:耳がかゆい時でも指や爪を突っ込んで掻かない習慣をつけましょう。無意識に耳に指を入れる癖がある方は要注意です。耳に違和感がある場合は、まず耳鼻科で原因を調べてもらうことが肝心です。

- 皮膚のケアとアレルギー対策:耳周辺の皮膚に湿疹ができやすい人は皮膚科で治療したり保湿剤を使ったりして皮膚状態を整えておきましょう。シャンプーやヘア製品が耳に付いてかゆみを誘発する場合は、低刺激の製品に変えることも検討してください。

- 再発リスクのある習慣を改善:過去に外耳炎になったことがある方は、再発防止のためにも上記のポイントを徹底しましょう。「一度治ればもうならない」というものではなく、原因となる習慣を改めなければ何度でも再発し得るものです。逆に言えば、原因を取り除けば再発リスクは大きく減らせます。

日頃からこれらの予防策を心がけていれば、外耳炎になる確率はぐっと低くなります。特に耳掃除のし過ぎに注意することと耳を清潔に保つことが二大ポイントです。当院でも、患者さまに耳のお手入れ方法をアドバイスし再発予防に努めておりますので、不安な点があれば遠慮なくご相談ください。

よくある質問(Q&A)

Q. 外耳炎は自然に治りますか?

A. 軽度の外耳炎であれば自然治癒することもあります 。実際、かゆみだけで終わり痛みまで至らずに治まるケースもあります。しかし症状が強い場合や長引く場合は放置せず耳鼻科での治療が必要です。自然に良くなるか判断が難しいことも多く、放置して悪化すると治療期間も長くなってしまいます。特に痛みがある場合や耳だれが出ている場合は早めに受診してください。「様子を見る」のは数日程度にとどめ、改善しなければ医師に診てもらうことをお勧めします。

Q. 外耳炎は人にうつりますか?

A. 日常生活で他人に直接うつる可能性は高くありません。外耳炎は自分の耳の中で起こる感染であり、インフルエンザのように飛沫や空気で感染が広がるものではありません。ただし、耳かきやイヤホンの共用はNGです。感染した耳をいじった綿棒や耳かきを他人が使うと、その器具を介して細菌や真菌が移る可能性があります。また、タオルの共有などで耳に菌が入るリスクもゼロではありません。基本的には外耳炎はうつらないと考えて良いですが、家庭内でも念のため耳掃除の道具やイヤホンは各自専用のものを使い回さないようにしましょう。

Q. 外耳炎になったらお風呂やプールに入ってもいいですか?

A. 入浴は問題ありませんが、耳に水が入らないよう注意しましょう。身体を清潔に保つこと自体は大切ですので、お風呂には入って構いません。ただしシャンプーや洗顔の際に耳に水や石鹸が入らないよう気をつけ、入浴後は耳の周りをよく乾かしてください。プールや海での遊泳は、外耳炎が治るまでは避けた方が安全です。特に水中に潜るような行為は厳禁です(鼓膜に穴が開いていなくても、炎症部位に水が触れると治りが悪くなるため)。医師から治癒の確認を受ければプールに入ることは可能ですが、再発予防のためにも完全に治るまでは水泳はお休みしましょう。

Q. 耳掃除はどのくらいの頻度・方法で行うのが良いですか?

A. 耳掃除はやりすぎないことが肝心です。耳垢は放っておいても自然に出てくるので、基本的には気になったときに耳の入り口を軽く拭う程度で十分です。目安として月に1回程度、入浴後に柔らかい綿棒で耳の穴の入り口をそっとなでるくらいにしましょう。それ以上の頻度で掃除する必要はありません。硬い耳かき棒(竹や金属製)は耳の皮膚を傷つけやすいので避けましょう。耳掃除のしすぎは外耳炎だけでなく耳垢栓塞(じこうせんそく:耳垢の詰まり)など他のトラブルも招きます。耳掃除は「しない勇気」も大切です。耳垢が多く感じても無理に取ろうとせず、聞こえに支障が出るほど溜まった場合は耳鼻科で安全に除去してもらいましょう。

Q. 外耳炎は再発しやすい病気ですか?

A. 外耳炎自体が一度かかると癖になる病気というわけではありません。しかし再発しやすい行動パターンを続けていると、何度でも起こり得ます。例えば、以前外耳炎になった原因が毎日の耳かき習慣にあった場合、その習慣を改めないとまた同じように外耳道を傷つけて再発してしまいます。イヤホンの長時間使用が原因だった人も同様です。一方で、適切に治療して原因行動を見直せば再発リスクは大きく下げられます。当院でも再発防止の指導を行っていますので、外耳炎を繰り返してお困りの方は生活習慣の面も含めてご相談ください。

まとめ・受診のおすすめ

外耳炎は耳の穴の炎症であり、耳掃除のしすぎや水の侵入など日常のちょっとしたことで誰にでも起こり得る病気です。幸い適切な治療でほとんどの場合は完治しますが、放置すれば痛みや聴こえの悪さで生活の質が低下し、重症化すれば深刻な合併症につながることもあります。症状かな?と感じた段階で早めに対処することが肝心です。