花粉症について | 原因・症状・治療方法を解説

花粉症とは?

花粉症は、I型アレルギー(いちがたアレルギー)に分類される疾患の一つで、植物の花粉が鼻や目などの粘膜に接触することによって引き起こされます。

花粉が飛ぶ季節になると始まる、くしゃみ、鼻水、鼻づまり。スギやヒノキなどの植物の花粉が原因で生じるアレルギー症状を「花粉症」と呼びます。

俗にいう「花粉症」とはスギやヒノキによって起こる冬〜春のアレルギー性鼻炎のことです。

現在、日本人のおよそ4人に1人がスギ花粉症だと言われています。地域によっても発症率は異なり、当然スギの多い地域(山梨や北関東、高知など)では3割を超えます。一方で、北海道や沖縄はスギ自体が少ないので、スギ花粉症の発症率も低く、数%、特に北海道では2.2%と100人中2人と殆どの方がスギ花粉症ではないという結果になっています。

国によっても花粉症を起こす原因は異なり、日本ではスギが多いですが、ヨーロッパはイネ、アメリカはブタクサによる花粉症が多いとされています。

花粉症の症状が現れやすいのが、鼻と目です。鼻の三大症状と言われるのが、くしゃみ、鼻水、鼻づまり。こうした症状は、風邪と間違われやすいのですが、風邪であれば1週間程度で治るのに対し、花粉症は花粉が飛んでいる間は続くこと、さらさらとした水っぽい鼻水が流れることといった違いがあります。

一方、目の三大症状と言われるのが、目のかゆみ、目の充血、涙です。

このほか、体がだるい、熱っぽい、イライラする、喉や顔、首がかゆい、集中力が低下するといった全身症状を伴うこともあります。

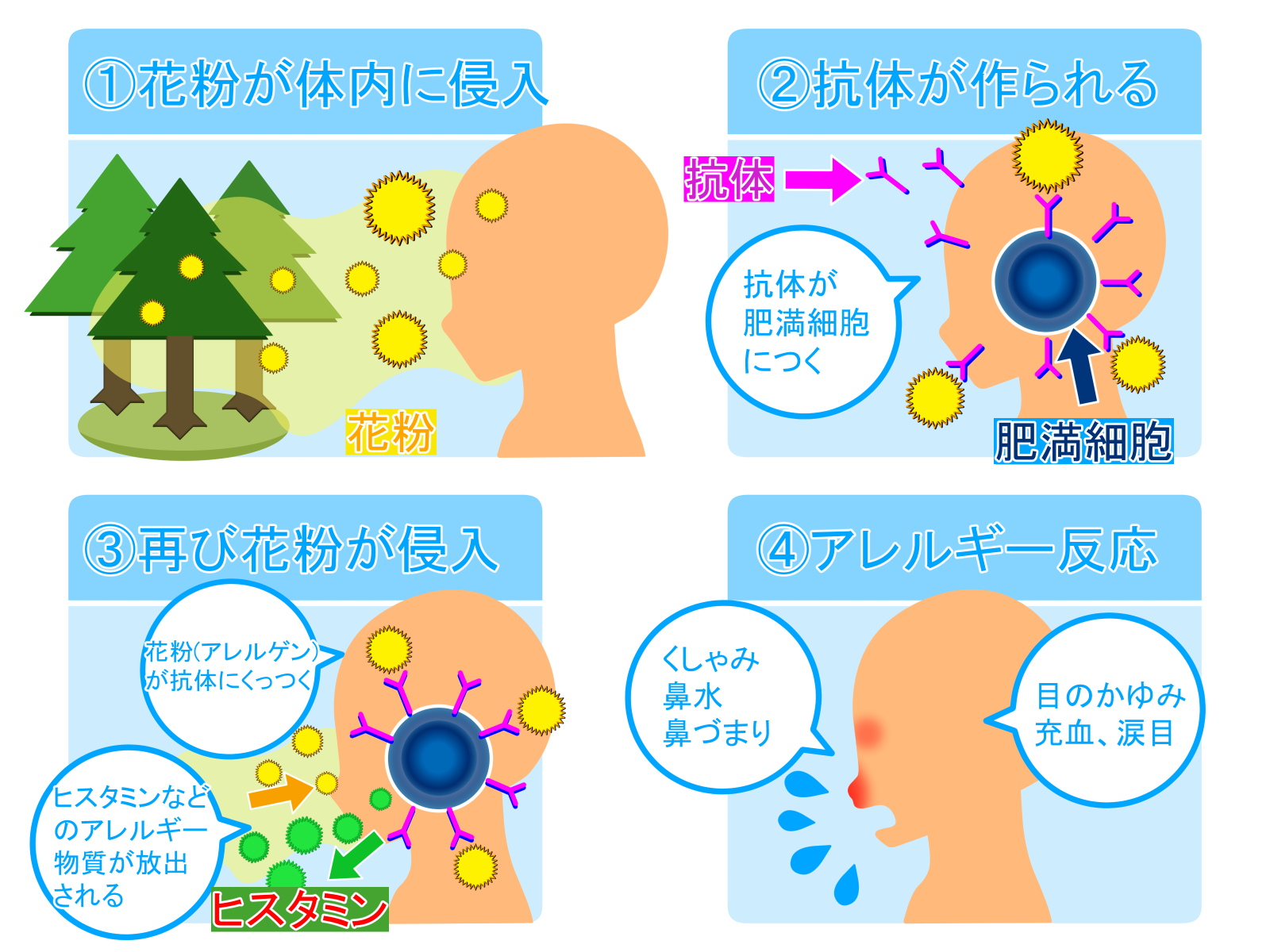

花粉症のメカニズム

くしゃみ、鼻水、鼻づまりにしても、目のかゆみ、充血、涙にしても、いずれも入ってきた花粉を取り除こうとすることで生じる生体反応です。

花粉などのアレルゲン(アレルギーを起こす物質)が体内に入ってくる際に、最初に付着するのが鼻の粘膜です。体内で抗体が作られ、マスト細胞という細胞に結合します。その状態(感作された状態)で、次にアレルゲンである花粉が体内に入ってくると、ヒスタミンなどのアレルギー誘発物質がマスト細胞から放出され、アレルギーの症状が出現します。

簡単にいうと、体の免疫システムが、花粉などを自分にとっての異物(=敵)と認識しまっているため、それらが体内に侵入した時に、外に排泄させようとする反応が鼻汁や涙になって現れるということです。

この抗体は、花粉に接触するたびにつくられるため、少しずつ体内に蓄積されていきます。蓄積量があるレベルに達すると、症状として引き起こされます。去年までは全然大丈夫だったのに急に花粉症になったとよく聞いますが、これまで蓄積されていた抗体が一定量に達してしまったからなのです。

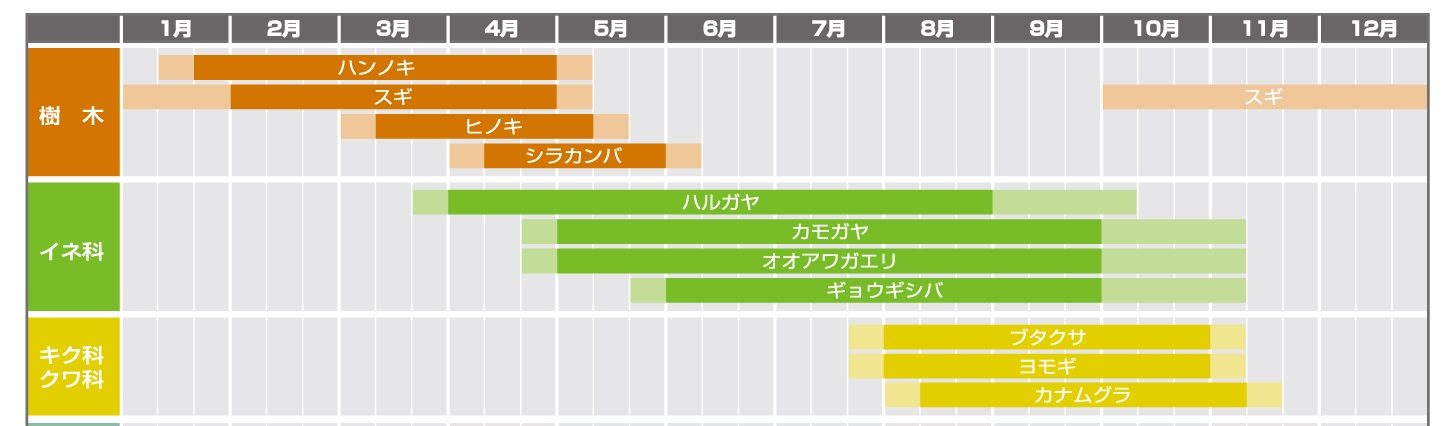

花粉症の原因物質

代表的なものは2月〜5月に飛散するスギ、ヒノキです。

夏のイネ科、秋のブタクサなども花粉症の症状を引き起こす代表的な植物です。

花粉症の原因:遺伝的要因と環境的要因

花粉症の原因は多岐にわたりますが、主に遺伝的要因と環境的要因の二つに分けられます。以下に専門家の立場からの見解を述べます。

遺伝的要因

アレルギー性疾患である花粉症は、その発症に遺伝的背景が大きく関与しています。実際、アレルギー体質は家族内で顕著にみられることが多く、親が花粉症である場合、子供も花粉症になるリスクが高まります。この背景には、アレルゲンに対する過剰な免疫反応を引き起こしやすい遺伝子の存在が指摘されています。

遺伝子は、個々の免疫系の機能や、特定の抗体(IgE)の生産量に影響を及ぼし、これが花粉などのアレルゲンに対する反応性を高める要因となります。しかし、遺伝するのはあくまでも「花粉症になりやすい体質」であり、遺伝子が花粉症の全てを決定するわけではなく、遺伝的素地を持つ個人が必ずしも花粉症を発症するわけではありません。(遺伝以外の部分も大きく関与しています)

環境的要因

花粉症の症状は、遺伝的な素養を持つ人が特定の環境に晒されたときに顕著になることが多いです。この環境的要因には、以下のようなものがあります。

- 花粉の曝露量:最も大きな要素です。第二次世界大戦後、森林資源の回復や増大を目的としてこれらの樹木が大量に植林されたことが関係しています。およそ30年以上の時を経て花粉が作られるまでに成長したスギやヒノキによって年々花粉飛散量が増加しています。さらに温暖化によりさらに飛散量が増加します。当然多くの花粉に暴露された方が花粉症は発生しやすくなります。

- 大気汚染:PM2.5やディーゼル排気粒子などが免疫系に影響を与え、花粉に対する過敏性を増大させる可能性があります。都市部における空気の乾燥も悪い影響を与えているとされています。

- ライフスタイル:食生活の変化、それに伴う腸内細菌の変化、感染症の減少、不規則な生活も花粉症の発症に関連しているとされています。

花粉症の診断について

診断は基本的には医療機関で行います。しかし、例えばスギの飛散時期に鼻水やくしゃみ、目の痒みなどの症状が出た時点で、高確率で花粉症と考えます。加えて抗ヒスタミン薬などの薬が有効だった場合はほぼ間違いないでしょう。

医療機関では、本当に花粉症なのか、花粉症であるなら何が原因なのかは、問診や鼻の所見に加えて次のような検査によって判断します。

問診、鼻内の診察(必須)

花粉症の診断において、問診は欠かせません。問診だけである程度の推察が可能です。加えて耳鼻咽喉科の特徴として、前鼻鏡やファイバースコープによる鼻内の診察が加わります。花粉症と思ったら副鼻腔炎だった、などの除外も行います。

血液検査(当院対応 ◯)

最もスタンダードな採血で花粉症を調べる検査です。通常の採血と指先から少量の採血で施行できる検査があります。

血液検査は非常に簡便で優れた検査ではあるが,最近の検査キットの感度が高くなったことで、症状がないのにアレルギー反応陽性が出てしまうこともあります。アレルギー性鼻炎の診断を本検査単独で行わず,問診や鼻の所見と合わせ総合的に判断しなければならないと考えています。

鼻汁好酸球テスト(当院対応 ◯)

アレルギー性鼻炎では鼻粘膜に浸潤した好酸球 が鼻汁中に漏出し,鼻汁中の好酸球数が鼻粘膜内 の好酸球増多の程度とよく相関することから,鼻 汁好酸球数の測定がアレルギー性の診断に用いられます。

皮膚反応検査(当院対応 ×)

スクラッチテスト,プリックテスト, 皮内テストがあります。皮膚の表面を少しひっかき、花粉のエキスで刺激して、その反応をみるというテスト。採血をするとより詳細にわかるので、花粉症診断においては必要性に乏しいと考えています。

鼻粘膜誘発テスト(当院対応 ×)

原因と考えられる花粉エキスがしみ込んだ紙を鼻の粘膜に貼り付け、反応をみるテストです。誘発テストは原因抗原の確定診断に有益な検査 ではありますが、耳鼻咽喉科医以外の医師が下鼻甲介粘膜表面に 抗原デイスクを置くのは困難と思われるためほとんどのクリニックでは行っておりません。

また, 現在市販されている抗原デイスクはハウスダスト とブタクサの 2 種類のみであり入手も困難な状況です。ダニやスギの誘発テストは行えないため有用性は低いと判断して当院では施行しておりません。

治療について

①薬物治療(当院対応 ◯)

花粉症治療の基本となるものです。内服薬、点鼻薬、点眼薬などがあります。最近では、一般の薬局では我々医師が使うような薬が簡単に手に入るようになりました。(薬局で手に入るのは少し古めの薬ではあります。もちろん新しいから良いというわけではありません。副作用が少なく効果が高い薬で、それぞれの身体に合ったものが一番良いと思います)

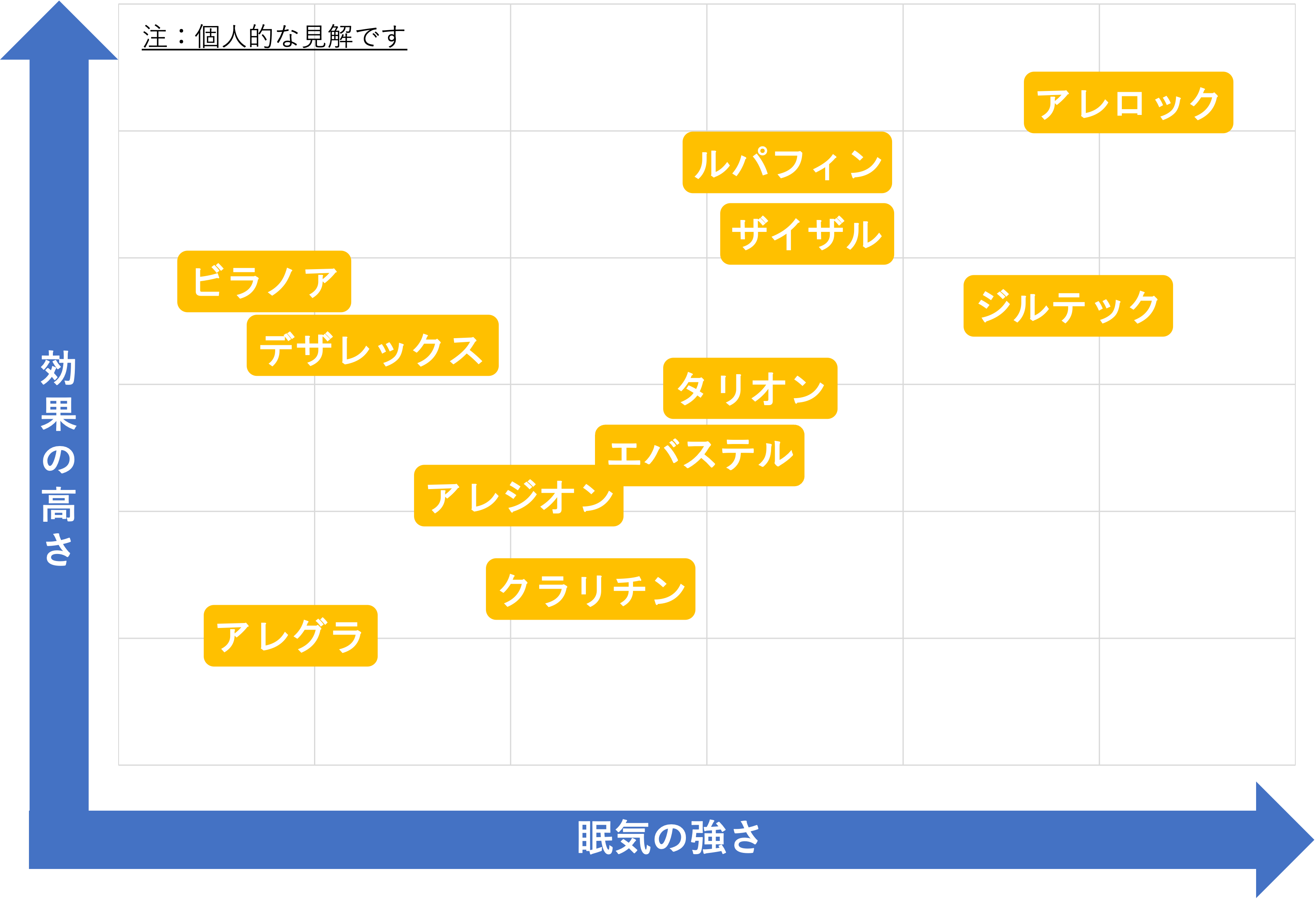

抗ヒスタミン薬、点噴霧ステロイド薬、ロイコトリエン拮抗薬が治療の3本柱になります。中でも抗ヒスタミン薬(アレグラ、アレジオン、アレロックなど)が最も一般的です。

我々耳鼻咽喉科医は、鼻アレルギー診療ガイドラインの情報などを参考に、所見や症状から使用する薬を考えて処方しています。

抗ヒスタミン薬も、現在は様々な種類が出ておりますので、自分に合う薬を見つけていくと良いでしょう。

初期治療について | 花粉症を重症化させないために

重症化を防ぐために、初期治療が有用とされています。なぜ初期治療が重要かというと、症状が発症しない程度の抗原(花粉)の暴露でも、結膜や鼻の粘膜に、微小な炎症が持続していると考えられています。これを、最小持続炎症(minimal persistent inflammation:MPI)と呼びます。

MPIが起こっている状態が続くと、結膜や鼻腔内の粘膜に、好酸球や好中球などの細胞浸潤がみられ、強い炎症を惹起させる準備段階、また、過敏性亢進の原因になっていると考えられています。MPIの状態で、花粉の飛散が一気に始まると強い症状が出現し、コントロールするのに苦労し辛い症状が持続します。

MPIを抑えるために、症状発症前の抗アレルギー薬の点眼や点鼻治療、内服治療が有効とされています。

花粉症の治療は基本先手必勝なので、症状が出る前の初期治療が重要なのです。

ではどうすればよいか?

最近の花粉症の内服薬は、即効性があり血中濃度が安定しやすい薬が多いので、飛散の1週間程度前から治療を開始するのが良いでしょう。何週間も前から飲む必要はありません。

ガイドラインではいくつもの選択肢が掲げられていますが、症状がないか極軽度の段階での初期治療としては弱めの第2世代抗ヒスタミン薬(アレグラ、アレジオン、ビラノア、デザレックスなど)か鼻噴霧ステロイド薬(アラミスト、ナゾネックス、エリザス)が良いと考えています。厳密には以下に示すような、インバースアゴニスト作用をもつ抗ヒスタミン薬が適切と考えられますが、現在主流の抗ヒスタミン薬の多くはインバースアゴニスト作用をもつとされているので、それほど気にしなくてもよいでしょう。

インバースアゴニスト効果

ヒスタミンH1受容体には, 活性型H1受容体と不活性型H1受容体とがあり, 動的平衡状態を保っています。 抗ヒスタミン薬が効果を発揮するメカニズムとしては, 活性型H1受容体に対してヒスタミンと拮抗する作用(アンタゴニスト)によるものと従来は考えられてきました。 しかしながら, 近年, 抗ヒスタミン薬は活性型ではなく, 不活性型H1受容体を安定化させることによっても効果をもたらすことが明らかとなっています。 この作用のことをインバース・アゴニスト(逆作動薬)といいます。

ヒスタミンが体内で放出されると活性型のヒスタミン受容体が反応するのですが、不活性型が増えていればヒスタミンによる 影響、すなわち花粉症の症状を減らすことができます。インバースアゴニスト作用の強い抗ヒスタミン薬を初期治療で用いていれば、いざ花粉が飛散してヒスタミンが遊離されても、不活性型のヒスタミン受容体が多いわけですので、ヒスタミンが大量にあっても反応せず、結果としてアレルギー反応が軽くてすむわけです。

②減感作療法(舌下免疫療法) 当院対応 ◯

原因となっている抗原エキスを、舌下から身体に入れていく方法です。抗原に対する反応を弱めていく方法ですので、長い期間、2〜3年の治療が必要ですが、治療の中で唯一アレルギーを治してしまう可能性があり、70%くらいの方に有効と考えられています。花粉症の内服薬に関しては、あくまで症状をとる(ごまかす)治療であり、いくら長く続けてもアレルギーが起こらないようにすることはできません。花粉症を根本から治す可能性がある治療として、減感作療法があります。症状の強い人で通院が可能であれば、アレルギー治療の基本的な治療になりえます。

③ゾレア(抗IgE抗体オマリズマブ) 当院対応 ◯

ゾレアとは?

花粉は体内のIgE抗体と反応し、アレルギー症状を引き起こします。具体的には、花粉を吸い込んだときに付着しやすい「鼻」を中心に、鼻水やくしゃみ、鼻づまりなどの症状があらわれます。また、眼球に付着すると、「目」にもかゆみなどの症状があらわれます。

ゾレア®(一般名:オマリズマブ)はスギ花粉に対するIgE抗体と結合し、アレルギー反応を引き起こすヒスタミン、ロイコトリエン、サイトカインなどの産生・放出を抑えることで花粉症を改善させる新しい治療法で、非常に重いスギ花粉症の方が適応となります。

現時点では、非常に高価で、かつ使用できる患者様に制約が多い薬です。

- 12歳以上

- スギ花粉抗原に対する血清特異的IgE抗体がクラス3以上の方

- 血清中総IgE濃度が30〜1,500IU/mlの範囲にある方

- 昨シーズンに抗ヒスタミン薬と鼻噴霧用ステロイド剤を使用されており、かつ今シーズンになって抗ヒスタミン薬を1週間以上使用しても効果が不十分であり重症、最重症のスギ花粉症であると診断できた方

平均的な患者様のおおよその自己負担額

- 薬剤費のみで1回の投与量150mgの方で8,744円、300mgの方で17,488円となります。(3割負担の場合でもこのくらいかかります)

これに加えて、受診・検査にかかる費用、同時に服用し続ける必要のある抗ヒスタミン薬の処方費がかかります。

- 小児は12歳以上が適応ですが、自治体によってはこども医療費などの医療助成が受けられます。

- 非常に高額なお薬であることをご了承ください。(保険診療ですので薬価は国が決定しております)

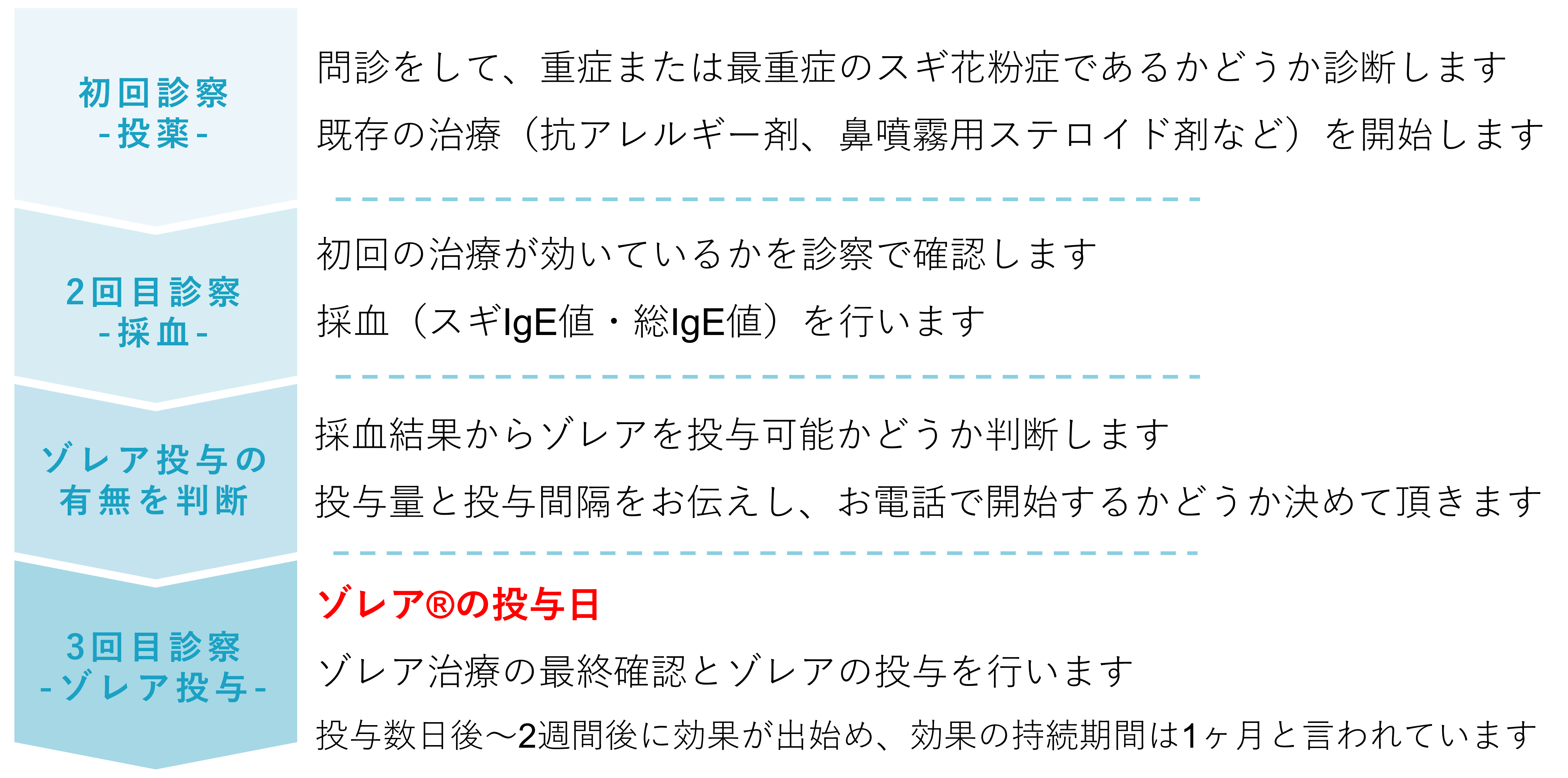

ゾレアの治療スケジュール(投与までに最低3回の受診が必要です)

④手術治療 (当院対応 × 機器がないため当院で行っておりません)

鼻づまりの強い人に対して、鼻の粘膜をレーザーで焼灼したり、内視鏡下に切除して小さくするのが基本です。比較的簡単にでき、粘膜の表面を焼くと反応が弱くなることからくしゃみや鼻水にも適応が広がりましたが、再発率の高さも問題です。レーザー治療は外来でも比較的簡便にできることから即効性を期待する方にはおすすめです。鼻水を分泌する腺を刺激する神経を切って、症状を改善する手術(後鼻神経切断術)もあります。

⑤抗原の回避

鼻に入る抗原(花粉)の量を減らすことは、治療の第一歩で、患者さんにしかできないことです。

- 花粉飛散情報に注意する

- 花粉が多く飛んでいる日は窓を開けない

- 花粉が多く飛んでいるシーズンは、外出時にはメガネとマスク、帽子を

- 外出時、けばだった毛織物などのコートの使用は避ける

- 帰宅時、衣類や髪をよく洗い入室する。洗顔、うがいをして、鼻をかむ

- 掃除を励行する

- 花粉が多く飛んでいる日は布団を外に干さない

妊娠中の治療について

妊娠中は、アレルギー性鼻炎の症状が悪くなることがあります。しかし、胎児に与える影響を考え、妊娠4ヶ月までは、薬物を用いることは控えた方が安全です。使用する場合も、副作用の弱い薬や漢方薬、点鼻薬を用います。

4ヶ月目以降であれば、第二世代抗ヒスタミン薬、漢方薬(小青竜湯)、鼻噴霧ステロイドなどを使用することがあります。

第二世代抗ヒスタミン薬のほとんどは、添付文書で「妊娠中有益性投与」とされており、妊婦さんも服用が可能です。

特に「ジルテック」「クラリチン」は安全というデータが出ており、それらの光学異性体である「ザイザル」「デザレックス」も同じことがいえると思います。当院でも特に希望される薬剤がない場合はそれらを第一選択としています。

また、「ロイコトリエン受容体拮抗薬」である「シングレア」「キプレス」も、妊娠中安全に服用することができるため、妊娠判明後に他剤へ変更する必要はありません。

妊娠と授乳中の投薬に関しては、国立成育医療センターのホームページに詳細に書かれておりますので、以下のリンクもご参照ください。

花粉症の目薬について

当院では花粉症の目薬の処方も可能です。耳鼻咽喉科ですので、眼科ほどの詳細な眼の診察はできませんが、概ね同じような処方をすることが可能です。

花粉症Q&A

花粉症が自然治癒することはありますか?

中高年になって花粉症の症状が軽くなることはありますが、一度発症した花粉症が自然治癒することはほぼありません。

花粉症の人が摂らない方がいい食べ物はありますか?

「これを食べると悪化する」という特定の食材はありませんが、スギ花粉症の人はトマトに注意です。トマトにはスギ花粉に含まれるアレルゲンと類似構造を持つタンパク質が含まれているため、スギ花粉症を罹患している患者さんは、トマトによりアレルギー症状を発症する可能性があります。これを『口腔アレルギー症候群(OAS)』といいます。ただし、多くのスギ花粉症の方が、何ら症状なくトマトが食べられていますので、現状で症状が無ければ特に心配する必要はありません。

お酒を飲むと花粉症は悪化しますか?

飲酒は花粉症を悪化させる要因となります。アルコールの代謝の過程で生成されるアセトアルデヒドは、アレルギー症状を引き起こすヒスタミンの放出を促す作用があります。また、アルコールは血管拡張作用があり、鼻の粘膜が腫れて敏感になり症状を悪化させてしまいますので、花粉症がひどいときの飲酒は控えましょう。

受験生の子どもがいます。花粉症の対策はどうすればよいですか?

日本の受験時期は、スギ花粉の飛散時期と重なるのでやっかいですね。症状が出てしまっている場合は、基本的に対症療法としての薬を使用するしかません。飛散前に早めに治療を開始したり、飛散時期に花粉を回避するような行動が必要です。

一方で、受験は時期(年齢)が決まっています。幼い頃から花粉症を発症している場合は、数年かかりますが舌下免疫療法を行い、受験に向けて長い目で備えておくというのも重要だと考えています。

私もひどい花粉症持ちで、受験のシーズンにはティッシュ箱を学校にもって行ってました。当時は舌下免疫療法もなく、また鼻をぐずぐずしていても病院に連れて行かれることはあまりなかったですし、私自身も仕方ないのかなと考えていました。しかし、今思えばもっとしっかりと対応すれば良かったと思います。鼻や眼の症状があると、勉強のパフォーマンスは明らかに低下します。しっかりと対策してあげる、もしくはそのように誘導してあげることも親の仕事ではないでしょうか。

どうしてもひどい場合は、12歳以上に限りますが上述した『ゾレア』を投与する、という選択肢もありますので、薬で抑えられない場合は積極的に検討して良いと思います。

受験・進学だけで人生が決まるわけではありませんが、本人にとってはとても重要なイベントであることは言うまでもありません。ベストなコンディションで立ち向かえるようにセッティングしてあげたいですね。

花粉症重症化ゼロ作戦(日本耳鼻咽喉科学会)

「花粉症重症化ゼロ作戦」は、日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会の「

国民に向けて「花粉症を含むアレルギー性鼻炎」の啓発を行うとと

花粉症に関する情報が網羅的に記載されています。以下のリンクをご参照ください。