上咽頭炎とは?症状や診断方法・治し方などを解説

上咽頭炎とは

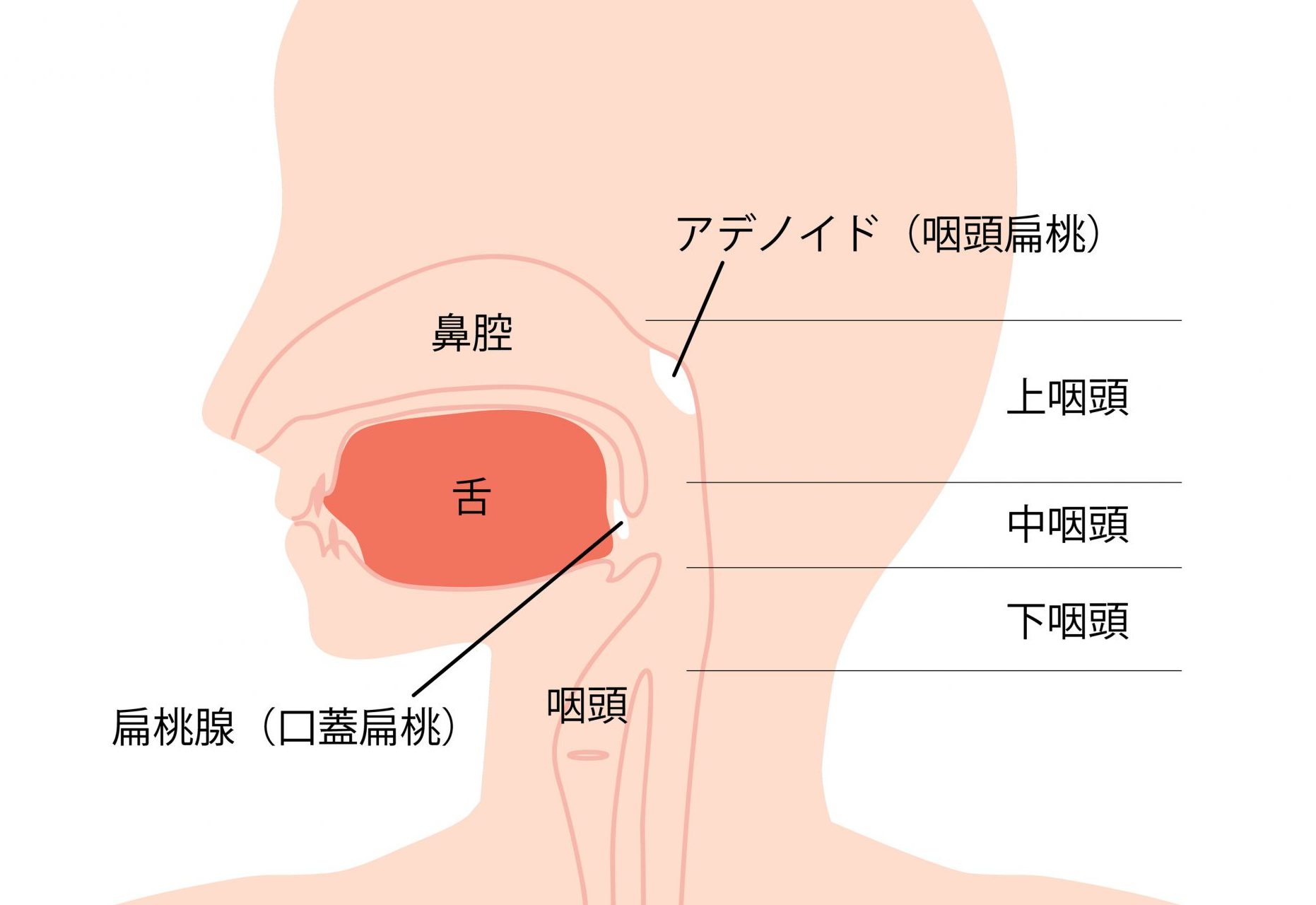

上咽頭はどこにあるか?

上咽頭炎を理解するに先立ち、まずは上咽頭がどこにあり、何をしている場所なのかを確認しなければなりません。上図のように、上咽頭とは、鼻腔の奥に位置する咽頭の一部で、「鼻の奥の部分」といってよいです。一般的には肉眼的に確認することはできません、耳鼻咽喉科で鼻鏡(鼻を広げる器具です)を用いて鼻の穴を見られただけでは通常は確認することはできません。もちろん耳鼻咽喉科以外でも確認することは困難です。内視鏡(ファイバースコープ)を用いて確認する必要があります。

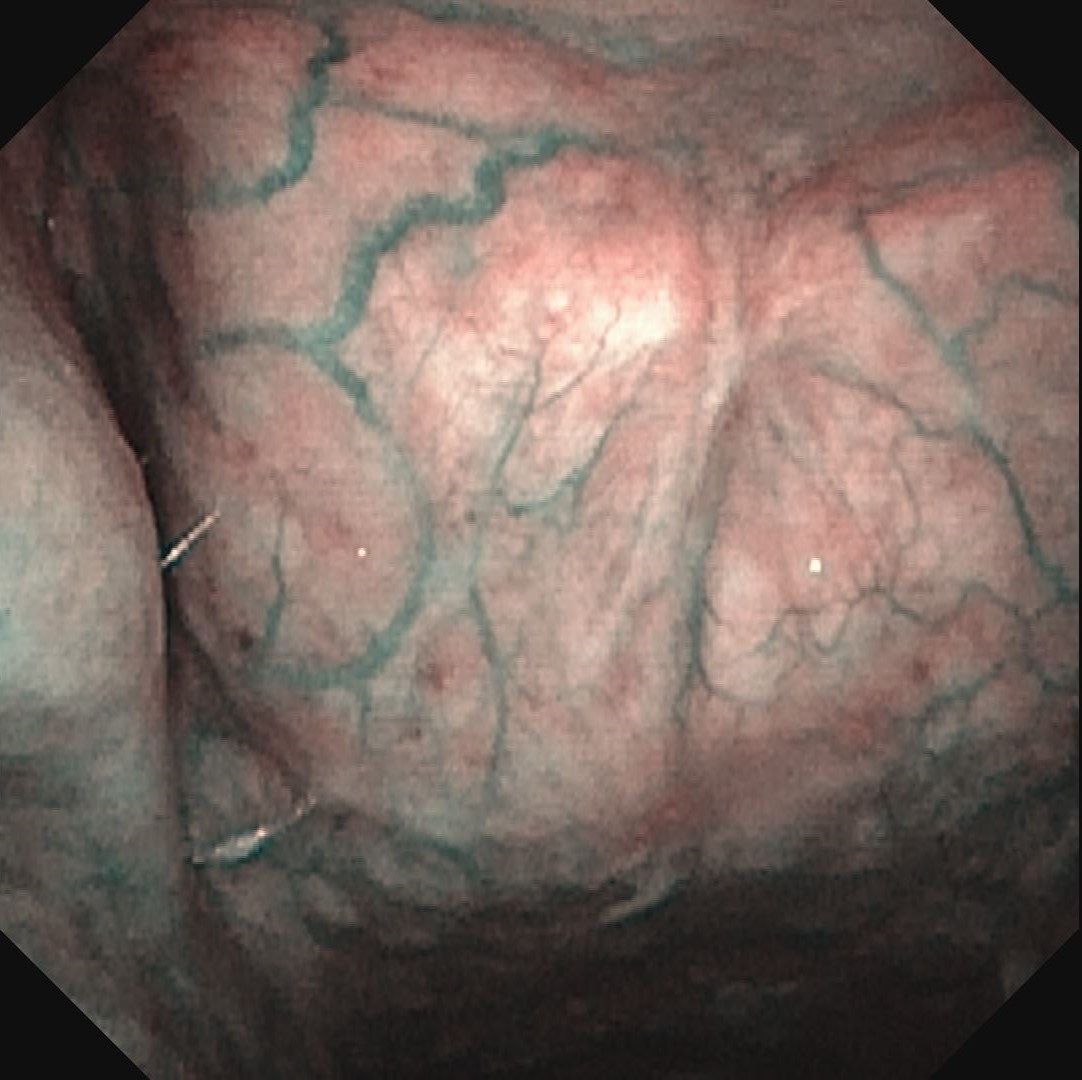

図:耳鼻咽喉科ファイバースコープによる上咽頭所見(通常光、NBI)

上咽頭には、粘膜に覆われた咽頭扁桃という組織が存在します(幼少期にはアデノイドとして有名)。アデノイドは、呼吸器や口腔内の細菌やウイルスなどの侵入を防ぐ免疫器官の役割を果たしていますが、10歳を過ぎると急速に縮小して、思春期頃には消失する方が大多数です。

口の中にある扁桃腺(口蓋扁桃)の親戚みたいなものです。扁桃腺の大きさには個人差があり、「昔から扁桃腺が大きいと言われる」という方がいらっしゃいますが、上咽頭にあるアデノイドに関しても扁桃腺ほどではないですが、大人になっても肥大したままの方がいらっしゃいます。論文的な根拠はありませんが、慢性上咽頭炎が難治化している方は、アデノイド肥大がある方が多いように思われます。(もしくは反復的な炎症により幼少期のアデノイドが遺残してしまったのかもしれません)

図:小児のアデノイド所見

図:小児のアデノイド所見

のどの痛み?上咽頭の痛み?

興味深いことに上咽頭の炎症を中咽頭あたりの「のど」の痛みと感じることが多いです。のどの痛みを訴える患者の多くは痛みの原因が中咽頭や下咽頭ではなく上咽頭であることも報告されています。上〜下咽頭に分布する舌咽神経から伝わる刺激を脳が誤認しているのかもしれません。

例えば咽頭痛の症状で内科や耳鼻科を受診して、口をあ〜んと診てもらっても、「たいして赤くないですね」と医師に言われることも少なくありません。自分では相当痛いのにたいしたことない??と思ってことはないでしょうか。実は上咽頭に強い炎症があることも少なくありません。上咽頭は通常の診察では見えないため、一見すると軽い炎症に見えてしまうのです。

上咽頭の役割は?

上咽頭は、外部から侵入するウイルスや細菌から体を守る免疫機能を持っています。吸った空気の最初の関所が上咽頭であり、この免疫応答の関係から「生理的炎症部位」とも言われ、健康な人でも常に軽い炎症を認めています。また、上咽頭は鼻腔と咽頭をつなぐ重要な通路であり、空気の浄化や加湿、温度調節などの役割も担っています。

上咽頭炎に炎症が起こりやすい理由

上咽頭は、空気の通り道となる場所であり、左右の鼻孔から吸い込んだ空気が合流し、気管に向かって下方に空気の流れが変わる中咽頭へと続く通路となっています。二つの鼻の穴から左右に分かれて吸い込まれた空気は上咽頭で合流します。上咽頭で流速が急に落ちるので気流が停滞しやすく、ほこりや細菌が付着しやすい構造になっています。また、食物が通る中咽頭や下咽頭と異なり、空気しか通らない構造になっているため表面の粘膜が弱く、ウイルスや細菌、乾燥、胃酸などの刺激によって炎症を起こしやすいのです。

▶︎のどの辛いは専門家に相談!池袋ながとも耳鼻咽喉科のカンタンWeb予約!

細菌やウイルス感染

上咽頭炎の大部分は、細菌やウイルスなどの感染によって引き起こされます。上咽頭には外部から侵入するウイルスや細菌から体を守る免疫機能があり、だからこそ感染が頻発する場所でもあります。風邪やインフルエンザなどの感染症は、上咽頭に炎症を引き起こすことがあります。インフルエンザや新型コロナウイルスの感染が疑われた場合、病院で検査する際に鼻の奥に綿棒を入れられますよね。あれはまさに上咽頭に付着しているウイルスを採取しているのです。

アレルギー

アレルギー反応によって、上咽頭炎が発症することがあります。アレルギー性上咽頭炎は、季節性の花粉症やアレルギー性鼻炎などと同様に、特定の季節や環境下で症状が現れることが多く、抗アレルギー薬の使用が有効な場合があります。

喫煙

喫煙は、上咽頭炎の主要な原因となることがあります。タバコの煙は、上咽頭の粘膜を刺激し、炎症を引き起こします。また、タバコに含まれる化学物質は、免疫力を低下させることがあります。そのため、喫煙者は、上咽頭炎になりやすくなると考えられています。

乾燥

乾燥も、上咽頭炎の原因となることがあります。特に冬場の乾燥した空気や、加湿器の不適切な使用によって、上咽頭の粘膜が乾燥し、炎症を引き起こすことがあります。

胃酸の逆流

上咽頭炎と胃酸?と思われるかもしれませんが、これが意外と重要です。耳鼻咽喉科には「咽喉頭酸逆流症」という疾患概念があり、これは無自覚のうちに胃酸が喉まで逆流し(特に臥位睡眠時)、のどに炎症を起こします。食道や咽頭粘膜には胃粘膜と違い胃酸に対しての防御機構といえるものが十分でないため,たとえ逆流の頻度や量が少なくても粘膜が受ける障害は大きいのです。ストレス、肥満、生活習慣の乱れ、加齢などによって気付かぬうちに胃酸の分泌が増えたり逆流しやすくなっています。

急性上咽頭炎と慢性上咽頭炎

急性上咽頭炎

急性上咽頭炎は、ウイルスや細菌に感染することで引き起こされる病気であり、はなの奥に痛みや違和感、後鼻漏、声のかすれなどの症状が現れます。「鼻とのどの間あたりが痛い」、「のどちんこの裏が痛い」と表現される方も多いです。

実はとても多い疾患で、扁桃炎よりもよほど多く目にします。鼻風邪っぽいとなった方の少ない割合で上咽頭炎が起こっていますし、副鼻腔炎の方でも膿性の後鼻漏が上咽頭に付着することで炎症を起こします。

急性上咽頭炎は広義の鼻の風邪と考えてよいと思います。風邪の代表的なウイルスにライノウイルスやコロナウイルスがあります。コロナウイルスはCOVID-19で一躍有名となりましたが、もともとありふれた風邪ウイルスです。コロナウイルスはCOVID-19パンデミックに伴う研究の進歩で、上咽頭に親和性をもち、上咽頭表面のACE-2受容体を介して細胞内に取り込まれることが明らかにされました。

通常は症状止めの薬などの服用で数日〜1週間程度で自然に改善します。細菌感染の合併は膿性の後鼻漏を生み出し、その場合は抗生物質の投与が行われます。

症状

咽頭痛:急性炎症が生じれば当然痛みの症状が出ます。上述したように上咽頭炎の痛みは、思ったよりも下の方の痛みと感じることもあります。

痰:急性上咽頭炎では上咽頭に急性炎症が生じることで炎症性サイトカインが産生され、粘膜下に浮腫が起こります。粘膜から分泌物や粘液が排出され痰となります。

咳:炎症性サイトカインが上咽頭に分布する神経を刺激して咳が出ます。

発熱、倦怠感:上咽頭近傍に分布する神経への炎症を介して、発熱や倦怠感、頭痛などの全身症状が生じます。

慢性上咽頭炎

急性上咽頭炎は、免疫機能が働き、ウイルスを攻撃して死滅させることで改善する場合がほとんどですが、ウイルスの持続感染を起こした場合やたとえウイルスがなくなった後も上咽頭に炎症やうっ血が残ることがあります。この状態を「慢性上咽頭炎」といいます。

慢性上咽頭炎は、のどの痛み、喉の違和感、声のかすれなどの症状を引き起こす長期にわたる病気です。喫煙、大気汚染、花粉症、喉の乾燥、喉を酷使しすぎることなどが主な原因とされています。

新型コロナ後遺症による様々な症状の原因にも慢性上咽頭炎が大きく関与していると考えられています。

慢性化している場合は診断がやや難しく、以下の3つをすべて認める場合に慢性上咽頭炎の診断となります。

①1ヶ月以上続く薬物療法などで症状が改善しない慢性上咽頭炎を疑う所見がある、②鼻・副鼻腔、中下咽頭、喉頭に器質的疾患がない、③内視鏡によって上咽頭炎症所見を認め、かつ上咽頭擦過によって出血を認める。

症状

・喉がイガイガする ・喉が痛い ・のどの渇き ・のどの痛みが続く ・声がかすれる ・のどに痰がたまる

これらの症状が続く場合は、慢性上咽頭炎が疑われます。繰り返し発症する場合が多く、長期間にわたって症状が続くことがあります。

▶︎喉のつらいは早めに対処!専門医への相談なら池袋ながとも耳鼻咽喉科!

上咽頭炎の診断|セルフチェックはできるのか

上咽頭の診断はある程度慣れが必要です。そのため、セルフチェックは難しいです。上咽頭は口を開けても見えない部分にあるため、確定させるためには耳鼻咽喉科で内視鏡検査(ファイバースコープ)は必須と考えております。もちろん経過や症状からある程度推察は可能です。

急性上咽頭炎では上咽頭の赤みがあり、時には膿汁が付着していますし、何より経過が急性というのもあり診断しやすいのですが、慢性上咽頭炎では内視鏡で一見正常に見える場合があり、耳鼻咽喉科でも「異常ありません」と言われることが多いようです。NBIシステムはより詳細に上咽頭の状況を評価することができるので、診断に役立ちますが、それでも見た目だけで上咽頭炎を言い切るのは難しいといえます。

慢性上咽頭炎では、内視鏡で一見正常に見えても、上咽頭に綿棒で塩化亜鉛などの塗布(Bスポット療法)を行ったときに出血を起こし、痛みを感じます。

*健康な人でも上咽頭に軽い炎症を認めるため、Bスポット療法を行うと多少しみる感じがすることはあります。何らかの上咽頭炎の症状が気になり、Bスポット療法で出血や痛みを感じる場合は、治療が必要になる可能性があります。

学会では、以下の3項目を満たすものが慢性上咽頭炎として定義されています。

①1か月以上続く薬物療法などで症状が改善しない慢性上咽頭炎を疑う症状がある

②鼻・副鼻腔・中下咽頭に器質的疾患がない

③内視鏡によって上咽頭炎症所見(粘膜の発赤、腫脹、または上咽頭由来の後鼻漏粘液付着)を認め、かつ上咽頭擦過によって出血を認める

上咽頭炎が全身の不調と関係する3つの理由

上咽頭炎は風邪と見分けがつきにくい症状が現われるだけでなく、頭痛や首・肩こり、めまい、全身の倦怠感、うつ、過敏性腸症候群、腎炎や関節炎、皮膚炎など、さまざまな疾患や不調に関係している可能性があると考えられています。

全身の不調と関係する理由として次の3つが挙げられます。

①上咽頭炎の炎症の放散によって関連痛が起こる(上咽頭の炎症による直接的な症状)

後鼻漏、咽頭違和感、咽頭痛、鼻閉などの局所症状と頭痛、慢性咳嗽、肩こり、首こりなどの関連症状があります。実際に炎症が起きている上咽頭とは異なる部位に痛みが生じることを関連痛といいます。慢性上咽頭炎では、上咽頭に比較的近い部位である頭や首、肩に痛みが生じ、頭痛や首・肩こりの原因となる場合があります。

②自律神経が乱れやすくなり、さまざまな不調の要因になる(迷走神経反応障害や脳脊髄液うっ滞による視床下部大脳辺縁系機能不全を介した機能性身体症候群)

上咽頭には神経線維が多く存在し、脳の迷走神経の末端が分布しています。上咽頭に慢性的な炎症が起こると、迷走神経が刺激され、自律神経系に影響を及ぼすと考えられています。自律神経のバランスが崩れることで、めまいや全身の倦怠感、過敏性腸症候群、うつなど、さまざまな症状を招く可能性があります。迷走神経反応の異常は、long COVID、線維筋痛症、慢性疲労症候群、慢性頭痛などの疼痛性疾患や過敏性腸症候群、機能性ディスペプシアなどの慢性機能性・炎症性疾患において観察されることから、その病態にも上咽頭の慢性炎症による迷走神経反応障害が関与している可能性があります。

上咽頭炎が「病巣」となって二次疾患を引き起こす(上咽頭のリンパ組織を病巣とした遠隔臓器障害による症状)

近年、扁桃組織を病巣とした扁桃病巣疾患の病態は扁桃を病巣とした自己免疫的機序が関与することが明らかになり、「扁桃誘発自己免疫・炎症症候群(TIAS)」と呼ばれています。上咽頭には口蓋扁桃と同様な粘膜関連リンパ組織があるため、TIASでは扁桃のみならず、上咽頭リンパ組織も病巣となっています。TIASにはIgA腎症、掌蹠膿疱症、胸肋鎖骨過形成症などがあり、扁桃摘出で症状が改善しなかった場合や、初期の場合ではEATによって遠隔臓器症状が改善したという報告は多数あります。

上咽頭炎の治療方法

上咽頭炎の治療には、原因や症状に応じた対処療法が行われます。一般的な治療方法としては以下のものがあります。

内服薬

抗生物質

細菌感染が原因である場合には、抗生物質の投与が行われます。ただし、慢性上咽頭炎の多くは持続する細菌感染ではないことが多いため抗生物質が有効な方は少ないです。

抗アレルギー薬

アレルギー性の上咽頭炎に対しては、抗アレルギー薬が用いられます。花粉症などのアレルギーに対する治療と同じような方法です。

胃酸分泌抑制薬

なぜ胃酸?と疑問があると思いますが、胃酸が食道に逆流してしまうと、そこからは液体を止める弁はないため、食道を通り過ぎてのどまで胃酸が逆流してしまうことがあります。のどを通り越して上咽頭を介して中耳まで到達するとされています。胃に比べて咽頭の粘膜は酸に対する防御機能を備えていないために、容易に炎症を起こします。このような方には、上咽頭炎の治療だけでなく、胃酸分泌抑制薬を使用します。

漢方薬

漢方薬は、慢性上咽頭炎の治療に役立つ、自然治癒力を高める効果があります。漢方薬は、体内のバランスを整え、免疫力を高めることで、炎症を鎮め、慢性上咽頭炎の症状を改善することが期待されています。上咽頭炎の治療として、EATと併用することも少なくありません。

EAT(Bスポット療法)

EAT(Bスポット療法)は、炎症を起こしている上咽頭に直接薬剤を塗布・擦過する治療法です。何十年も前から行われてきた歴史のある治療法ですが、治療による痛みや頻回な通院が必要だったり、何より保険点数が安すぎるため一部の耳鼻咽喉科でしか行われていない治療方法です。

慢性上咽頭炎は内服薬による治療効果がそれほど期待できないため、このように直接薬剤を塗布したり物理的な刺激を加える方法がより有効です。

塩化亜鉛は、鼻の中、または口の中から綿棒で上咽頭に塗布・擦過します。病的な上咽頭炎のある場合は、治療時に綿棒に血液が付着し、ある程度痛みを生じます。しかし、治療後数時間は痛いものの、その後で症状(上咽頭の痛み、後鼻漏、頭痛など)が改善するケースが多くみられます。

急性上咽頭炎では、一度の治療だけで症状が軽快する場合もあります。慢性的な上咽頭炎に対しては、週に1~2回のペースで10~15回程度を目安に治療を行っています。

上咽頭炎の予防・日常生活の注意点

上咽頭炎を予防するためには、以下の方法が効果的です。

喉の保湿

喉の乾燥は、慢性上咽頭炎の原因となることがあります。喉を保湿するために、水分をこまめに摂ることが大切です。

禁煙

喫煙は、慢性上咽頭炎の原因となることがあります。タバコを吸わないようにすることで、慢性上咽頭炎を予防することができます。

鼻うがい

鼻うがいは、口や鼻から喉に向かう細菌を取り除くのに効果的です。毎日、鼻うがいを行うことで、慢性上咽頭炎を予防することができます。

首周りを冷やさないようにする

首周りを冷やすことは、のどに負担をかけることがあります。寒い時期には、首にマフラーやネックウォーマーを巻いて、暖かく過ごすようにしましょう。

ストレスの回避

ストレスは、免疫力を低下させる原因となることがあります。ストレスを感じたときには、リラックスすることを心がけましょう。

適度な運動

適度な運動は、免疫力を高める効果があります。毎日のウォーキングやストレッチなど、簡単な運動を取り入れてみましょう。

食事療法

バランスの良い食事を心がけることで、免疫力を高めることができます。ビタミンCや亜鉛など、免疫力に効果的な栄養素を積極的に摂るようにしましょう。

以上の方法を実践することで、慢性上咽頭炎を予防することができます。

上咽頭炎に関してよくある質問(FAQ)

上咽頭炎(じょういんとうえん)とは何ですか?

鼻腔の奥にある「上咽頭」という粘膜に炎症が起こった状態です。かぜの延長で起きる急性型と、炎症が長引く慢性型があります。慢性型では痛みより「のどの奥の違和感」「後鼻漏」「頭痛」など多彩な症状が続きます。

急性上咽頭炎と慢性上咽頭炎の違いは?

急性型はウイルス・細菌感染が主因で 1 週間前後で改善します。慢性型は炎症が 1 か月以上続き、喫煙・乾燥・胃酸逆流・アレルギーなど複合要因が関与します。治療は急性が投薬中心、慢性は EAT(Bスポット療法)や生活改善が要になります。

代表的な症状にはどんなものがありますか?

▽鼻の奥やのどの奥のヒリヒリ感

▽後鼻漏(鼻水が喉に流れる)

▽声がかすれる

▽痰が絡む

▽頭痛・肩こり

▽めまい・倦怠感

——など。慢性化すると症状が軽くても長期間持続しやすい点が特徴です。

風邪や副鼻腔炎との見分け方は?

かぜ症状が 1 週間以上続き「のどちんこの裏あたりが痛い」「うがいで改善しない後鼻漏」があれば上咽頭炎の可能性大。内視鏡検査で確定診断できますので耳鼻咽喉科受診を推奨します。

上咽頭炎は新型コロナ後遺症と関係がありますか?

あります。海外論文でも long-COVID 患者の上咽頭粘膜に慢性炎症が残存している報告があり、当院でも EAT でさまざまな後遺症の症状が改善する例を経験しています。

Bスポット療法(EAT)とはどんな治療ですか?痛いですか?

塩化亜鉛をしみ込ませた綿棒で上咽頭を擦過し、炎症組織を収束させる治療です。施術時にヒリヒリ痛み、出血することがありますが数時間で落ち着きます。週1〜2回×10〜15回が目安です。

薬だけで治りますか?

急性上咽頭炎では解熱鎮痛薬や抗生物質で十分に治ることが多いです。慢性上咽頭炎は薬だけでは不十分なことが多く、EAT や生活習慣の是正が重要になります。

家庭でできるセルフケアは?

①鼻うがいで分泌物を洗い流す ②就寝時の加湿 ③首を冷やさない ④禁煙 ⑤胃酸逆流を防ぐ(就寝3時間前に食事を終える・枕を高く)などが推奨されます。

再発を防ぐにはどうすればいい?

乾燥と喫煙を避け、アレルギーや胃酸逆流の治療を継続しましょう。慢性例で症状が落ち着いても月1回程度の EAT メンテナンスが効果的な方もいらっしゃいます。

子どもも上咽頭炎になりますか?

はい。アデノイド肥大や風邪で急性上咽頭炎を起こしやすく、繰り返すと慢性化します。小児は内視鏡検査が難しい場合があるため、症状が続くときは早めの受診を勧めます。

喫煙や電子タバコはどの程度影響しますか?

タバコの煙は粘膜を直接刺激し、血流障害も招くため発症・再発リスクを大幅に高めます。慢性上咽頭炎では禁煙が最重要の生活指導です。

胃酸逆流(LPR)が原因なら耳鼻科と消化器科どちらを受診すべき?

耳鼻咽喉科で咽頭粘膜の炎症を評価しつつ、必要に応じて消化器科と連携します。当院では胃酸分泌抑制薬や生活指導を併用した一貫治療が可能です。

どのくらいで症状が改善しますか?

急性型は平均 3〜7 日、慢性型は EAT 開始後 3〜4 回で「のどのイガイガが軽い」「頭がスッキリする」と感じる方が多く、10〜15 回で安定化します(個人差あり)。

EAT は保険適用ですか?費用はいくら?

はい、保険適用です。費用に関しては、初回は内視鏡検査費用などがあるため、3,000-4,000円程度かかります。2回目以降は500円前後です。

当院では全例で内視鏡下のEATを施行しているため、10回目、20回目に内視鏡検査費用をいただくため、その際は3,000円程度となります。

当院で診療を受けるには予約が必要ですか?

予約優先制です。Web または LINE から 24 時間受付しており、当日予約も可能です。ページ下部の「ネット予約」ボタンをご利用ください。